Dein Warenkorb ist gerade leer!

Palästina, oder besser gesagt das Westjordanland, ist für die meisten kein Ort, wo man den Urlaub verbringt. Kein Ort, wo man frei herumfährt, und erst längst kein Ort, wo man wandern geht. Die Gebiete im Nahen Osten lassen in vielen Köpfen Alarmglocken schrillen, beschwören Bilder von Kämpfen und Raketen herauf und sind synonym mit nicht enden wollenden Konflikten. Und ja, all das ist Palästina auch. Aber wer die Fernsehbilder und Radionachrichten im Kopf ausknipst und einfach mal hinfährt, lernt eine liebenswerte Region mit herzlichen, gastfreundlichen Menschen kennen, wird zum Star von Selfies mit palästinensischen Großfamilien und kann auf Hunderten von Kilometern durchs Land wandern.

Jerusalem für die Sinne

Nachts ist Ost-Jerusalem, das aus palästinensischer Sicht die Hauptstadt eines künftigen Palästinenserstaates sein wird, die Stadt der Katzen. Dann färben die Straßenlaternen die Gassen der Altstadt Gelb und sie werden gleich, das christliche, das jüdische, das muslimische und das armenische Viertel, durch eine Mauer zusammengehalten. Ich trete ein durch das Damaskustor, das größte Tor zur Altstadt, von wo die Wege ins muslimische und ins christliche Viertel führen.

Hier kracht ein Rollladen auf den Boden, dort fällt ein Tor ächzend ins Schloss, weiter hinten schiebt ein Junge einen leeren Karren in einen Gebäudeeingang. Dann ist Platz für Stille. Ohne Männer mit Kippa auf dem Kopf und ohne Frauen mit Kopftuch oder Burka legt die Stadt ihre religiösen Siegel ab, wird zu einem Ort, wo der Duft nach verschiedenen Gewürzen noch in der Luft hängt, wo die Schatten kürzer sind als dieses fast jeden Winkel durchflutende gelbe Licht. Katzen schleichen über hochglanzpolierte Steine, kriechen aus vergitterten Fenstern, aus Müllbergen, aus Hausritzen. Werden nur dann hörbar, wenn ein Rivale ihren Weg kreuzt.

Nachts ist Alt-Jerusalem ein Ort, wo der Weg das Ziel ist. Meine Füße entscheiden, in welche Gasse sie als Nächstes einbiegen. Ich treibe vorbei an Synagogen, Kirchen und Moscheen, an Straßenschildern, die vom Armenischen Viertel sprechen, an unzähligen geschlossenen Läden und manch offenem Kiosk. Außer mir sind da kaum Menschen – oder doch, da laufen ein paar Soldaten, Knarren über der Schulter. Sie plaudern und lachen.

Und dann stehe ich vor Metalldetektoren, muss hindurchgehen, meine Tasche wird gesondert durchleuchtet. Bevor man in Jerusalem klagen und beten darf, wird man durchgecheckt wie am Flughafen. Zig Male habe ich sie im Fernsehen gesehen, immer wieder davon gehört, und nun stehe ich selbst davor: vor der Klagemauer. Gut 48 Meter lang, 19 hoch. Auf den ersten Blick nicht viel mehr als aufgebockte Steine, aus denen stellenweise Grünzeug wächst. Die Juden nennen sie die ‚westliche Mauer‘ oder kurz ‚Kotel‘, doch anfangs war sie viel mehr als eine Mauer: Sie stellte den westlichen Teil des Herodianischen Tempels von Jerusalem dar, stammt angeblich aus dem Jahre 19 vor Christus. Bereits in der frühislamischen Zeit wuchs rund um die Westmauer ein jüdisches Viertel, doch erst unter den Osmanen bekam diese Gemeinde an der Klagemauer offizielles Gebetsrecht. Heute steht sie für viele Juden für den ewigen Bund Gottes mit seinem Volk.

Rechts beten die Frauen, links die Männer. Es ist, als wären die gelben Gassen so leer, weil ganz Jerusalem vor der Mauer steht. Unzählige Männer mit schwarzen Anzügen oder langen Mänteln und Kippa oder Hut auf dem Kopf, etwas weniger Frauen mit langen oder kürzeren Röcken und dicken Jacken. Die meisten halten Gebetsbücher in der Hand, und wie in Trance schaukeln sie vor und zurück, während sie vor sich hinmurmeln oder aus dem Buch lesen. Unter den Murmel-Kanon mischt sich das Schreien von Hunderten von Vögeln, die über dem Schauspiel vor der Mauer kreisen, als wollten sie den Stimmen der Klagenden mehr Inbrunst verleihen. Auch als Ausländerin darf ich mich zu den Frauen gesellen und schaue zu, wie sie beten, wie manche sogar Zettel in die Ritzen der Mauer schieben, auf die sie Gebete, Wünsche oder Danksagungen geschrieben haben. Dann entfernen sie sich langsam rückwärts.

Am frühen Morgen ist das gelbe Licht aus den Gassen gewichen, nur die Kuppel des Felsendoms auf dem Tempelberg – nach Mekka und Medina die drittheiligste islamische Stätte der Welt – glänzt Golden in der Sonne. Der Dom thront als Schrein über dem Felsen, von wo aus Muhammad seine Reise gen Himmel angetreten haben soll. Es ist Freitag und Nichtmuslimen der Zugang an diesem Tag streng verboten.

Also ziehe ich wie am Vorabend durch die Gassen, und auf einmal ist alles anders. Kein Duft nach Gewürzen, sondern nach frischem Brot hängt über der Stadt, denn an fast jeder Ecke steht ein überdimensionaler Schubkarren, auf dem Brot mit Sesamkörnern in Form von Stangen oder Kringeln verkauft wird.

Die Katzen sind verschwunden, die Menschen wieder da. Viele Männer mit Kippa auf dem Kopf, mit langen Bärten und in schwarzer Kleidung eilen durch die Straßen, Frauen mir langen Gewändern und Kopftüchern schleppen Einkaufstüten zu den Gemüse- und Süßigkeitsgeschäften. Von den Minaretten rufen die Muezzins zum Gebet, irgendwo läuten Glocken, und ein älterer Mann läuft laut singend vor mir her: „Halleluja, Hallelujaaaaaa!“ Dann komme ich an Gruppen Betender vorbei. Es ist ein bisschen wie beim Gassigang vom Kreuzfahrtschiff aus: Der Guide schwingt die Fahne und übersingt alle, ihm folgen im Gänsemarsch Gläubige asiatischen Aussehens, die brav aus einem Buch nachsingen und vor einer Kirche zum Stehen kommen.

Erst jetzt wird mir richtig bewusst, dass ich in Jerusalem ja auf Jesus‘ Spuren wandele. Die Via Dolorosa, die am vergangenen Abend Gelb im Lampenschein und von Katzen bemannt dalag, ist nun Anziehungsort Hunderter Gläubiger, die auf 14 Stationen in die angeblichen Fußstapfen von Jesus auf seinem Leidensweg von der Verurteilung bis zum Tod am Kreuz wandeln – ‚angeblich‘, weil die genauen geografischen Begebenheiten, wo der Arme nun sein Kreuz schleppte, gar nicht historisch bewiesen sind. Aber Souvenir- und Safthändler in der Via Dolorosa schlagen ordentlich Profit aus dem Massenansturm und lassen den Weg mit einem frischen Karotten- oder Orangensaft in der Hand deutlich weniger schmerzvoll werden.

Jeweils am Freitagnachmittag organisieren Franziskaner die Freitagsprozession, bei welcher der Leidensweg gemeinsam abgeschritten wird und das Beste natürlich zum Schluss kommt: Die Grabeskirche, die über Jesus‘ Grab errichtet worden sein soll. Über jenem Grab, aus dem Jesus am dritten Tag von den Toten auferstand. Das leere Grab ist noch heute in der Kirche zu bewundern – jedenfalls für alle, die Zeit und Muße mitbringen, bestimmt drei Stunden Schlange zu stehen, um dann mit einem mehr-sekündigen Blick auf das Heiligtum belohnt zu werden.

Ich bin damit zufrieden, mich einmal in die Kirche rein- und wieder raus-ellbogen zu lassen, wobei ich einen Blick auf ein paar Fresken zur Sterbe- und Auferstehungsszene sowie auf den pompösen Schrein überm leeren Grab erhasche. Jesus steht daneben und sieht gelangweilt zu.

Wo Palästina wirklich beginnt

Wenn ich es nicht besser wüsste, würde mir Jerusalem wie eine von vielen israelischen Städten vorkommen. Die Autos haben ‚Israel‘ am Kennzeichen, es wird überwiegend Hebräisch gesprochen, fast alles ist auf Hebräisch beschriftet und man zahlt in Shekels, der israelischen Währung. Das tut man tief im Westjordanland auch, doch abgesehen davon ändert sich einiges. Der Weg nach Norden führt vorbei an einem Stück der 759 Kilometer langen Mauer, bekannter als israelische Sperranlage, die 2010 fertiggestellt wurde und die Grenzlinie zwischen Israel und dem Westjordanland markieren soll. Kurz vor Nablus, der sogenannten politischen Hauptstadt der Palästinenser, dann das erste Warnschild: „Israelische Bürger verboten.“ Jetzt haben die Autos blaue statt gelber Kennzeichen, ein großes P markiert wie ein Punkt ihr rechtes Ende: Palästina. Ich komme mir vor wie vor wenigen Jahren, als ich von Serbien in den Kosovo fuhr. Als hätte ich mich an irgendeinen geheimen Ort geschummelt, von dem ich eigentlich nichts erzählen darf. Aber ich möchte davon erzählen. Nicht, um mit dem Finger zu zeigen und politische Partei zu ergreifen, nicht, um die einen Schwarz und die anderen Weiß zu malen. Einfach, um zu teilen, was ich in diesem Teil der Welt mit seinem traurigen Ruf erlebe.

An einem Freitagnachmittag ist nicht viel los in Nablus. Der Suq, wo es sonst von Händlern und Käufern und Waren wimmelt, liegt fast verwaist unter einer hellen, gewölbten Decke, die bunte Fähnchen zieren. Die meisten Geschäfte haben schon geschlossen, wer fündig oder nicht fündig geworden ist, geht nach Hause. Über dem Salatbuffet in einem Restaurant hängt ein gerahmtes Foto von Arafat, die Schriftzeichen an Geschäften sind auf Arabisch, und statt Brot gibt es Kunafah, eine Spezialität, die ursprünglich aus Nablus kommen soll und aus Quark-artigem Käse und Kadayif – feinen Teigfäden mit Mandel- oder Wallnussfüllung und Zuckersirup – zubereitet wird. Mittlerweile ist sie in der ganzen arabischen Welt und auch in der Türkei bekannt. Erwachsene und Kinder warten mit gierigen Augen, bis auch für sie eine Portion auf dem Teller landet.

Mehrstöckige Gebäude, wie helle Bauklötze, ziehen sich die Hügel rund um Nablus‘ altes Zentrum hoch, und am Al-Nasr Platz thront das Wahrzeichen der Stadt, die An-Nasr Moschee mit ihrer türkisfarbenen Kuppel.

Ich laufe durch Straßen mit Geschäften, an denen die Jalousien runtergelassen sind, nur ein Vater und sein Sohn stehen noch mit ihrem Saftstand am Gehweg und schicken mir ein „Willkommen in Palästina!“ mit auf den Weg. In der Altstadt leben die Menschen in kleinen Steinhäusern, Kinder spielen im Freien oder fahren Fahrrad, aus einem Fenster winkt mir ein Mann zu.

Bald stehe ich vor der Braik Mill, beziehungsweise Al-Khammash Seifenfabrik, wo neben jeder Menge Gewürzen auch Nabulsi-Seife verkauft wird: Seife, die nur in Nablus entsteht, und zwar aus jungfräulichem Olivenöl, Wasser und einer alkalischen Natriummischung. Sie hat die Farbe von Elfenbein und riecht nach nichts. Dafür duftet der Kaffee, den jeder Besucher angeboten bekommt, umso intensiver. Dass ich bald an einer Kaffee-Überdosis leiden soll, schwant mir in diesem Moment noch nicht, und ich greife dankbar zu.

Picknick mit Palästinensern

Wenige Kilometer von Nablus entfernt liegt Sebastia, ein Dorf mit gerade mal 4.000 Einwohnern, doch bekannt für den Kopf von Johannes dem Täufer, der dort nach dessen Enthauptung begraben wurde. Deshalb errichtete man an besagter Stelle eine Kathedrale und später eine Moschee, in deren Keller noch das düstere, feuchte Gefängnis des Johannes zu besichtigen ist.

Sebastia steht aber auch für die Ruinen der antiken Königsstadt Samaria – Hauptstadt des Königreichs Israel seit ungefähr 876 vor Christus und ab byzantinischer Zeit sich selbst überlassen.

Alte Steine haben mich noch nie wirklich begeistert, doch es ist etwas anderes rund um die verstreuten Ruinen, das mir den Ort sofort sympathisch macht: Viele einheimische Familien strömen zu den Wiesen oberhalb der Ruinen, um mit Weitblick über Orangenbäume und grüne Hügel zu picknicken – und erst einmal mit den seltenen Touristen Selfies zu schießen. „Darf ich?“ Eine junge Frau in langem Kleid und mit Kopftuch kommt mit ihrem Smartphone auf mich zu, drückt sich an mich und klickt. Schon sind die blonde Deutsche und die Palästinenserin wie dicke Freundinnen auf einem Bild verewigt. Ihre Familie findet Gefallen an dem Spiel, auch die Kinder wollen mal mit aufs Foto. „Wie gefällt dir Palästina?“ wollen die Frauen wissen – ihr Englisch ist fast akzentfrei. Palästina? Ich bin gerade erst ein paar Stunden da, aber es fängt an, mir richtig gut zu gefallen.

Der Guide zieht weiter, erzählt etwas über die Überreste eines römischen Theaters, was ich Sekunden später wieder vergessen habe. Ich sehe den Familien nach, die mit ihren Taschen und Körben und Decken auf die Wiesen zuhalten, wünschte, ich könnte mehr Zeit mit ihnen verbringen. Und dann ist es, als würde Gott oder Allah oder wer jetzt an dieser Stelle gerade zuständig ist, mein Sinnen erhören: Eine Großfamilie winkt mir von ihrem gemütlichen Schattenplatz unter Bäumen zu, winkt mich heran. Der Guide und die Tour sind sofort vergessen. Fast jeder in der Familie spricht zumindest etwas Englisch, doch im Gegensatz zu Ruinen braucht Gastfreundschaft ohnehin keine Worte: Kaum nähere ich mich der überdimensionalen Decke, habe ich schon eine Hand voller Nüsse, in der anderen einen Pappbecher mit Kaffee. „Nun setz dich doch!“, drängen mich die Frauen, und ich bin mittendrin. Bekomme erklärt, wer mit wem wie verwandt ist, wer Schwestern oder Cousins sind, und Ghessan, den ich auf Ende 40 schätze und der wohl das Familienoberhaupt ist, reißt nun auch die Packung mit dem Süßkram für mich auf.

„Wir wohnen in Nablus, meine Cousinen hier in Hebron“, erklärt Ghessan, und bald gesellt sich auch sein sechzehnjähriger Sohn zu uns. „Ich möchte unbedingt in Deutschland Medizin studieren, meinst du, das geht?“, will er von mir wissen. Elektriker wie sein Vater will er auf keinen Fall werden. Minuten später habe ich Einladungen nach Nablus und Hebron, die Familie will mehr über mich wissen, über Deutschland. Doch die wichtigste Frage lautet „Wie gefällt dir Palästina?“ Die jüngeren Frauen kichern, die älteren reichen mir Tüten voller Leckereien. Ich bin der Ehrengast ohne Einladung. Die Fremde, die plötzlich nicht mehr fremd ist, auch wenn sie äußerlich wie ein Yogaanfänger in einer Gruppe Kopfstand-Erfahrener auf der Matte sitzt. Kurz überlege ich, was wohl passieren würde, wenn ich in Deutschland mal völlig Fremde spontan zu einem Picknick einlüde. Wahrscheinlich würde man mir mit Misstrauen begegnen, weil es an einem Ort, wo es von allem zu viel und zu viele gibt, nicht normal ist, sich noch offen und herzlich zu zeigen. Die Palästinenser können sich diese Freiheit noch erlauben. Hier sind Fremde noch eine Kuriosität, sind gewünscht, man freut sich über sie wie Schneekönige. Das ist mir schon einmal passiert: im Kosovo. Ob ich am besten in die Länder mit dem schlechtesten Ruf fahre, um noch echte Herzlichkeit zu erleben und mich nicht wie ein Störenfried oder wie ein weiteres Glied der endlosen Touristen-Profit-Maschine zu fühlen?

Und wenn der Guide nicht gedrängt hätte, weiterzufahren, würde ich wahrscheinlich noch heute bei Ghessan und seiner Familie sitzen. Stattdessen finde ich mich wenige Stunden später im Dorf Duma wieder, wo Ibtehalt und ihr Mann Abedalrahem vor fünf Jahren einen Homestay eröffnet haben. Die achtjährige Tochter Fatimah, eins von fünf Kindern, hilft dabei, den Tisch zu decken. Ibtehalt sitzt neben mir, während ich mir ihr köstliches Huhngericht mit Reis, Salat und selbstgebackenem Brot einverleibe. „Ich habe bis zur Geburt meiner Kinder als Englischlehrerin gearbeitet“, berichtet sie, was erklärt, warum sie im Gegensatz zu ihrem Mann fließend Englisch spricht. „Mein Mann arbeitet auf dem Bau auf der israelischen Seite und muss jeden Morgen um drei Uhr aufstehen, weil er anderthalb Stunden braucht, den Checkpoint zu passieren. Dafür bezahlt er jeden Tag 100 Shekels.“ Etwa 25 Euro. Gegen sechs sei er dann wieder zu Hause.

Es ist das erste Mal, dass ich etwas über das Alltagsleben von Palästinensern erfahre. Ihr Land ist in A,- B- und C‑Zonen aufgeteilt, wobei die etwa 18% A‑Zonen große palästinensische Städte umfassen, die theoretisch autonom verwaltet werden, wo die israelische Militärverwaltung aber bei Bedarf eingreifen kann. Zur den 20% B‑Zone zählen Kleinstädte, die in zivilen Bereichen über Autonomie verfügen, in Sicherheitsfragen aber mit Israel kooperieren. Und dann gibt es die große C‑Zone unter israelischer Kontrolle. Um sich zwischen den Zonen zu bewegen, müssen immer wieder Checkpoints und Straßensperren passiert werden, die halt oft auch auf dem täglichen Weg zur Arbeit liegen, wie bei Abedalrahem. Ibtehalt spricht darüber, wie die Menschen im Kosovo über die Serben gesprochen haben: in einer entspannten Ist-halt-so und Shit-happens-Manier, der es wohl zu verdanken ist, dass die Familie sich ganz gut im Alltag schlägt. Fatimah ist dagegen enttäuscht, dass dieses Mal kein Schweizer Besucher dabei ist: „Die bringen immer die beste Schokolade mit!“

Palästinensisches Bier

Bier und Wein aus Palästina? Gibt es! Im kleinen Ort Taybeh, südlich von Nablus. Dort eröffnete 1994 die erste palästinensische Mikrobrauerei von David und Nadim Khoury, die 20 Jahre in den USA verbracht hatten und sich schließlich von ihrem Vater inspirieren ließen, die erste Mikrobrauerei im Mittleren Osten zu eröffnen – die Erlaubnis dazu bekamen sie in den 90ern von Israel, das damals die Kontrolle über das Gebiet hatte, später von Arafat, als Taybeh wieder unter palästinensische Verwaltung fiel. Mit der Brauerei wollten sie die heimische Wirtschaft und gleichzeitig das Nationalgefühl stärken. Obwohl Muslims traditionell keinen Alkohol trinken, verbleibt etwa die Hälfte des gebrauten Biers im Westjordanland, der andere Teil wird nach Israel gebracht und nur ein kleiner Rest exportiert.

2013 eröffnete die Familie zusätzlich eine Weinkellerei in Taybeh, und 2015 direkt nebenan das Golden Hotel, das auch Werke palästinensischer Künstler ausstellt. Maria Khoury, Davids Ehefrau mit griechisch-amerikanischen Wurzeln, führt Hotelgäste auf Wunsch durch die Weinkellerei und zeigt stolz die hochglanzpolierte, aus Italien importierte Ausrüstung.

In Holzfässern lagert sowohl Rot- als auch Weißwein, doch die Weinproduktion ist nicht ganz einfach für die Familie: „Wir müssen viel Wasser in Tanks sammeln, weil wir manchmal fünf Tage lang kein fließendes Wasser bekommen.“ Und doch hat sie bisher allen Schwierigkeiten erfolgreich gestrotzt und erfreut sich in der Gemeinde großer Beliebtheit: „Im Herbst organisieren wir immer ein Oktoberfest, das ist eine große Party für alle – auch für die, die keinen Alkohol trinken. Dann gibt es eben alkoholfreies Bier.“ Die Weine tragen allesamt den Namen Nadim, nach Marias Schwager – Nadim Merlot, Nadim Sauvignon Blanc und so weiter. Ich probiere einen der Rotweine. Ein Weinkenner bin ich nicht, aber auch die, die was vom Wein verstehen, sind einer Meinung: palästinensischen Wein aus Taybeh? Kann man trinken.

Wandern mit Abraham

Alle beziehen sich auf Abraham als ihren Stammvater – Juden, Christen und Moslems. Ihm werden Großherzigkeit und Offenheit nachgesagt. Umso treffender erscheint es, dass Palästinas längster, 2017 eröffneter Wanderweg, den Namen Masar Ibrahim trägt und auf gemeinschaftsbasierten Tourismus setzt – mit Verpflegung und Unterkunft bei Einheimischen. Der Weg reicht auf 330 Kilometern vom Dorf Rummana nordwestlich von Jenin bis nach Beit Mirsim in Hebron, über Nablus, Jericho und Bethlehem. Die palästinensische Tourismusbehörde bewirbt ihn als „Weg durch die Geschichte“, ich sehe ihn als Möglichkeit, das Westjordanland vollkommen unerwartet auch als Wanderziel für mich zu entdecken.

Meine Etappe beginnt unweit von Taybeh in Ain Samia, wo der Weg durch Felder voller Zatar führt – einem Gewürz, das gern mit Olivenöl gemischt und vorm Backen auf Fladenbrot gestrichen wird, das aber auch auf Fleisch gegeben oder als Dip genutzt wird. Als Wanderführer ist der Einheimische Anour dabei, der eigentlich fürs Bildungsministerium arbeitet, aber in seiner Freizeit gern Besucher durch die Landschaften seiner Heimat führt. Immer wieder bleibt er stehen, zeigt auf Details am Wegesrand: „Schaut mal, diese Pflanze heißt Aronstab, sie ist gut gegen Krebs.“ Überhaupt sei das Land in dieser Region sehr fruchtbar, man ernte viele Rüben, Tomaten und anderes Gemüse und verkaufe sie auf dem Markt in Ramallah. „Es gibt hier viel Wasser, und weil sich Wasser immer im Tal sammelt, befinden sich auch palästinensische Siedlungen grundsätzlich im Tal.“

Graue Steine entlang des Weges entpuppen sich als Überreste einer alten byzantinischen Kirche, dann begegnen wir Nomaden mit ihren Schafen und Ziegen, die vor uns einen kleinen Fluss durchqueren.

Über einen Bergrücken geht es hinab ins Wadi al-’Auja, ein steiles, holpriges Wadi, das bis nach Ein al-’Auja führt, der Al-’Auja Quelle am Jordangraben, etwa 50 Meter unter dem Meeresspiegel. Wie die Wiesen rund um Sebastia, sind auch die Quellen ein Picknick-Hotspot für lokale Familien, die vollkommen bekleidet im kühlen Nass plantschen – und sich so über die Ankunft der Exoten in ihrer Wanderfunktionskleidung freuen, dass wieder etliche Selfies geschossen werden. Nach den Quellen geht es vorbei an einem alten römischen Aquädukt, das genutzt wurde, um Wasser von Ein Al-’Auja nach Jericho zu leiten.

Mittagessen gibt es in einem Beduinenzelt in der Al-’Auja Gemeinde bei der Familie von Abu Habish, wo eine Schar Kinder die ausländischen Gäste erst einmal inspiziert. Schon wird das Festmahl aufgetischt, aus Hühnerkeulen, Reis, Salat und Jogurt-Dip, das die ausgehungerten Wanderer auf Matratzen am Boden sitzend zu sich nehmen. Nur zögernd kommt die schüchterne Hausfrau in violettem Kleid und gleichfarbigem Kopftuch aus der Küche, um unser Lob zu empfangen.

Und wer danach noch Energie hat, kann bis nach Jericho weiterlaufen. In die tiefstgelegene Stadt der Welt, 250 Meter unterm Meeresspiegel. Ob Jericho auch die älteste Stadt der Welt ist, ist allerdings nicht belegt. Vom Namen her ist sie mir nur aus der Bibel geläufig, da die Herrscher Jerusalems im Winter das wärmere Klima Jerichos genossen. Im Westen der Stadt erhebt sich der Berg der Versuchung, an dessen Felsen sich das griechisch-orthodoxe Kloster Qarantal klammert.

Viel hat Jericho darüber hinaus nicht zu bieten – nur weitere lächelnde Menschen, die sich über jeden Besucher freuen. An einem Dattel- und Saftstand schenkt mir ein Verkäufer eine Orange, während er begeistert erzählt, dass er mal in Deutschland gearbeitet habe und das Land liebe. „Jetzt bin ich 70 Jahre alt, aber ich fühle mich wie 50!“ Es sind diese kleinen Begegnungen, die ich einwickle und mit nach Hause nehme. Genau wie den Picknick-Moment. Wie das Winken der bekleidet im Quellwasser badenden Locals. Wie die Freude in Maria Khourys Augen, als ich ihr eine Flasche Wein abkaufe. Der Rest ist Kulisse.

Wer im Westjordanland wandert, muss auch einmal bei Beduinen übernachten – beispielsweise bei Beduinenführer Jameel und seiner Familie in der sogenannten ‚Sea Level Community‘ am Wadi Qateef nahe der Straße von Jerusalem nach Jericho. Dort gibt der Boden während der Winter- und Frühjahrsmonate am meisten Futter für die Schafe und Ziegen der Beduinen ab. Wir kommen bei Dunkeln an, nur die mitgebrachten Taschenlampen leuchten uns den Weg zu den Hütten. Fast stolpern wir über einige auf dem Weg stehende Ziegen, die sich in letzter Sekunde lauthals beschweren. Die Übernachtung erfolgt nach denkbar einfachem Prinzip, wie es die Beduinen selbst auch gewohnt sind: Man schnappt sich eine Matratze und legt sie da aus, wo Platz ist. Vielleicht in einem der überdachten Räume des improvisierten Hauses, vielleicht unter dem vorne offenen Gemeinschaftszelt, wo das Essen – Zarb, Huhnfleisch, das in einem Ofen unter der Erde gart – für die Nacht weggeräumt und die Matratzen im Anschluss ausgerollt werden. Sesshaft sind Jameel und seine Familie noch immer nicht. „Früher lebten wir in der Negev-Wüste in Israel, wurden dort aber ab 1948 nach und nach vertrieben, also siedelten wir uns in der Wildnis rund um Jerusalem an“, erzählt Jameel. „Flüchtlingslager kamen für uns nie in Frage, wir wollen unseren traditionellen Lebensstil bewahren!“

Erst am nächsten Morgen sehe ich, wo wir genau sind: irgendwo in der Wüste. Die Hütten von Jameel liegen umgeben von durstigen Hügeln, bei den Nachbarn hängt schon Wäsche auf der Leine, ein weißer Esel sucht daneben vergebens nach Futter.

Tiefer hinein in die Wüste geht es auf der nächsten Wanderung – dorthin, wo außer dürrer Erde nur noch Kamele heimisch sind. Doch je näher wir dem griechisch-orthodoxen Kloster Saint Sabas kommen, nach dem Heiligen Sabas benannt und 483 gegründet, desto grüner wird es. Schon von Weitem hebt sich das ins Gestein gehauene Kloster festungsartig vom Hintergrund ab. Heute wird es angeblich nur noch von zwei Handvoll Mönchen bewohnt – die es sich aber gutgehen lassen und selbst Wein produzieren. Frauen ist der Zutritt nicht gestattet, man sagt, der Heilige Saba habe keine Frauen gemocht und selbst seine Mutter nicht reingelassen. Und so bleiben wir nach dem steilen, rutschigen Abstieg zum Kloster dumm vor der Tür sitzen, während Männer und Katzen fröhlich hineinspazieren.

Bethlehem: Jesus und Mauer

Bethlehem ist eine sonderbare Stadt – und gerade deswegen wird sie zu dem Ort in Palästina, der mich am meisten berührt. Die kleine Altstadt dominieren Souvenirläden, die Jesus-Figuren und Heiligenbilder verhökern, die Touristen, die zu Hunderten aus den Bussen raus und in die Geburtskirche von Jesus hineinschwemmen, liebend gern aufkaufen.

Die Geburtskirche ist der Gegenpart zur Grabeskirche in Jerusalem: endlose Schlangen durch die halbe Kirche, um einen Blick auf die traditionelle, mit einem Stern markierte Stelle zu werfen, wo das Christuskind gelegen haben soll und über der ein Altar thront. Trotz turbulenter Geschichte ist die Geburtskirche die älteste erhaltene und nach wie vor genutzte Kirche des Heiligen Landes. Dabei ist längst nicht bewiesen, dass Jesus wirklich dort geboren wurde – Wissenschaftler bezweifeln dies. Wie dem auch sei, Gläubigen aus aller Welt schenkt die über der Geburtsstelle errichtete Kirche einen Ort zum Anfassen, einen Ort, wo sie sich einem Jesus aus Fleisch und Blut ganz nahe fühlen und die Glasscheibe über der Stelle küssen dürfen, wo das Baby gelegen haben soll. Ob dies im Nachhinein zu steigendem Lebensglück oder besserer Gesundheit führt oder lediglich zu Herpes, steht in den Sternen.

Auch ich haue mir fast eine Beule in den Kopf, als mir wenige Sekunden vergönnt sind, unter den Altar zu kriechen und den Spot der Spots zu bewundern, aber was mich in Bethlehem wirklich beeindruckt, ist etwas ganz anderes. Es ist die israelische Sperranlage, die für mich hier, in Bethlehem, ein paar Kilometer von der Altstadt entfernt, eine Form bekommt: die Form einer acht Meter hohen Mauer, die Bethlehem von Jerusalem und palästinensischen Dörfern trennt.

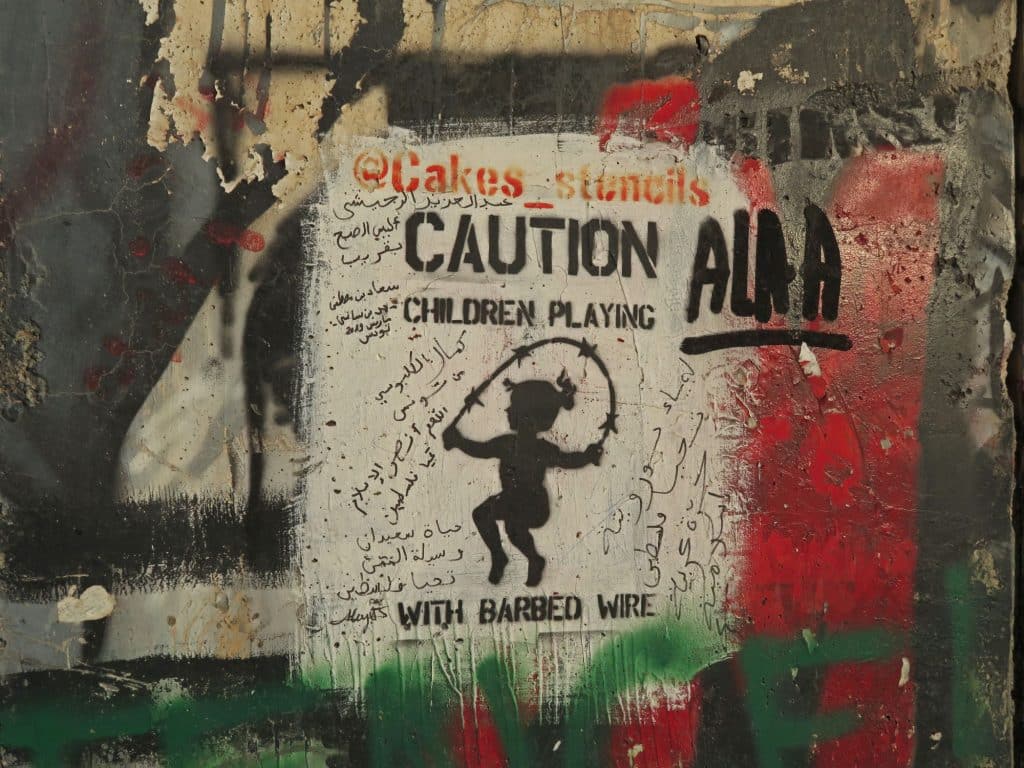

Während ich das graue Ungetüm hinabspaziere, das unzählige Künstler mit Graffiti und Bild-Botschaften verziert haben, begreife ich erstmals, was die Berliner Mauer bedeutet haben muss. Fühle mich an die Grenze zwischen Nord- und Südkorea erinnert. Ein ständiger Knoten im Hals begleitet mich, als ich immer wieder stehenbleibe und lese, was dort geschrieben steht. Interpretiere, was die Bilder aussagen sollen. Eine Frau mit Kopftuch, die fröhlich lachend eine palästinensische Fahne schwingt. Ein Mädchen, das mit Stacheldraht Seil hüpft. Trump, der den Wachturm umarmt, als wollte er ihn küssen. Einige Bilder stammen vom großen Straßenkünstler Banksy, der 2017 ein Hotel mit dem wohl hässlichsten Ausblick der Stadt eröffnete: das Walled off Hotel mit direktem Mauerblick, wo jedes Zimmer Kunst des Meisters ausstellt und auch palästinensische Künstler die Chance haben, ihre Kunst einem Publikum zugänglich zu machen.

Aber es gibt nicht nur ein Banksy-Hotel, sondern auch einen Banksy-Laden, den ‚Shop behind the wall‘, betrieben von dem 28-jährigen Palästinenser Hammoud Abdalla, kurz Moody, der in seinem Laden Mauerkunst auf T‑Shirts, Postkarten und Postern verkauft. Ein Kunstwerk hat er selbst auf die Mauer gemalt: den Spruch ‚Make Hummus, not walls‘.

Was es mit dem großen Porträt eines jungen Mädchens direkt daneben auf sich hat, erklärt er mir am Abend in einer Shisha-Bar: „Das Mädchen ist die 16-jährige Ahed Tamimi, die 2017 festgenommen wurde, weil sie einem israelischen Soldaten ins Gesicht geschlagen und andere Delikte begangen hatte.“ Aus Zeichen für Solidarität und Respekt kam ein Kumpel Moodys, der bekannte italienische Straßenkünstler Jorit, nach Bethlehem, um den Tag vor Aheds Freilassung das Porträt auf die Wand zu malen – ein Akt, für den er beinahe verhaftet worden sei.

Am nächsten Morgen stehe ich extra früh auf, um mir die Mauer noch einmal bei Tageslicht anzusehen und bis zum Aida Flüchtlingslager zu laufen, das 1950 entstand und wo über 1.100 Geflüchtete aus der Region um Jerusalem und Hebron in Zelten lebten. Ich gehe alleine los, frage einen Taxifahrer nach dem Weg, der mir in gutem Englisch antwortet. Der Weg führt an der Mauer entlang, vorbei an weiteren Bildern, die ein Zeichen setzen sollen, teils voller Verzweiflung, teils voller Hoffnung. Der Gestank von Müllbergen steigt mir in die Nase, vor dem Bild von schießenden Soldaten spaziert eine schwarze Katze über einen Mauervorsprung, weiter oben lässt ein einsames Pferd den Kopf hängen.

Im Aida-Viertel stehen heute einfache Häuser, die in der ersten Reihe genießen denselben Blick wie die Gäste des Walled off Hotels. Ich begebe mich tiefer hinein in die Gassen, wo Müll herumliegt und Kinder zur Schule gehen und Jugendliche vor einem Laden abhängen. Ein kleiner Junge begleitet mich einen Teil meines Weges, will wissen, wie ich heiße. Er sei Ahmad.

Angst habe ich keine, wie ich sie auch an den Tagen zuvor nie verspürt habe. Mich treffen viele neugierige, aber wohlwollende Blicke, alle erwidern meinen Gruß. „Salam“. Hallo. Palästina ist einer der Orte, für dessen Besuch mir daheim Eigenschaften wie ‚Verrücktheit‘, aber auch ‚Mut‘ zugeschrieben werden. Wie schon vor fast 15 Jahren in Kolumbien. Wie vor vier Jahren im Kosovo. Und wieder einmal stelle ich fest, dass ich auch in Palästina, wie schon in den beiden Ländern davor, keins von beiden brauche. Weil Verrücktheit und Mut unnötig sind, wo Offenheit, Gastfreundschaft und Herzlichkeit so normal sind wie ein muffiges „Moin“ in Hamburg. Aber das kann nur verstehen, wer den Fernseher mal abstellt und sich auf die Reise macht.

Diese Reise wurde organisiert von ATTA Adventure Trade Travel Association, eine der führenden Stimmen weltweit und Partner für das Abenteuerreise-Gewerbe. Die Tour durch das Westjordanland fand mit dem lokalen Anbieter Siraj Center statt, der auch Wandertouren im Westjordanland organisiert.

Empfehlenswerte Unterkünfte:

Jerusalem: Golden Walls Hotel

Tybeh: Taybeh Golden Hotel

Bethlehem: Jacir Palace Hotel

Schreibe einen Kommentar