Dein Warenkorb ist gerade leer!

Meine erste Begegnung mit Armut hatte ich in Brasilien. Ich war damals 24 Jahre alt, hatte meinen Rucksack gepackt und war mit meinem Freund Christian nach Südamerika aufgebrochen. Mit einem kleinen Umweg über das französische Department Guayana waren wir direkt aus dem satten Deutschland hineingepurzelt in ein Land, dessen natürlicher Reichtum seit Jahrhunderten aufs Schlimmste ausgebeutet wurde: der Nordosten Brasiliens.

Als wir mit dem Bus vom Flughafen Recife Richtung Innenstadt fuhren wurde ich vor Entsetzen ganz still. Eben hatte ich noch den Kopf voll mit fröhlichen Klischeebildern, mandeläugigen Schönheiten, Sambatänzern, Strand und exotischen Früchten und jetzt? Die schlammige Straße führte mitten durch die Favelas der Vorstadt. Elendsviertel mit Tausenden von wild zusammengehämmerten Buden, oft nur aus Wellblechen und Pappkartons bestehend, flogen an uns vorbei. Zwischen den Behausungen lag der Müll. Mitten im Unrat spielten Kinder und verrichteten Erwachsene ihre Notdurft. Wenn ich hinschaute, fühlte ich mich wie ein Voyeur. Also blickte ich starr nach vorne. Mir war schlecht.

Die Brücke des Grauens

Recife liegt auf mehreren dem Festland vorgelagerten Inseln und Halbinseln, verbunden durch eine Reihe von Brücken. Eine dieser Brücken führte von unserem Hostel aus direkt ins Zentrum. Der Gang über diese Brücke wird mir für immer im Gedächtnis bleiben, eingebrannt wie ein Tattoo. In fünf Minuten konnte ich sie überqueren, wenn ich mich beeilte. Aber sobald ich sie betrat, verwandelte sich die gefühlte Zeit in eine zähe, klebrige Kaugummimasse.

Es ist, als liefe ich, aber käme nicht voran. Meine Beine sind schwer wie Blei, sie wollen sich kaum lösen, scheinen wie festgetackert. Ein wahr gewordener Alptraum. Der kurze Weg führt durch eine nicht enden wollende Welt des Elends. Eine Welt, die mich in Deutschland gelegentlich über den Bildschirm eines Fernsehers erreichte, die aber nie wirklich bei mir ankam. Jetzt bin ich plötzlich mittendrin, so real und unwiderruflich, dass ich daran zu ersticken glaube.

Rechts und links sitzen, stehen, krümmen sich Seite an Seite geschundene Leiber, in Lumpen gehüllte Kinder. Eine endlose Kette von anklagenden Blicken, verstümmelten Körpern, Leprahänden, die sich mir entgegenstrecken, und aufgeblähte Kinderbäuche, die ihre ganz eigene Sprache sprechen. Ein Krüppel ohne Arme und Beine schaut mich aus seinen sanften, tiefbraunen Augen erwartungsvoll an. Ein verhaltenes Murmeln flehender, weinender und klagender Stimmen, eine Reihe stummer, bittender Hände.

Mir ist übel. Ich bin garantiert die einzige Fremde weit und breit. Gut genährt und die Taschen voller Geld. Was mache ich eigentlich hier? Ich schaue über die Brücke hinunter zum Fluss. Ein stinkendes Abwasserrinnsal quält sich durch das schlammige Bett ohne Wasser. Mitten im Unrat wühlen Kinder auf der Suche nach etwas Brauchbarem. Der Druck auf meinen übersättigten Magen wird größer. Der Kloß im Hals sitzt so fest, als wolle er ein fester Bestandteil meines Körpers werden.

„Schau weg“, sagt mein Verstand. Aber auch bei geschlossenen Augen ist sie noch da, die Brücke. Ich rieche, fühle und schmecke sie.

„Lauf weg“, sagt mein Verstand, aber ich glaube ihm nicht mehr.

„Entrüste dich, sei wütend“, sagt mein Verstand, aber die Gefühle weigern sich, Vernunft anzunehmen. Sie sind zu sehr mit Schmerz, Schuld und Scham beschäftigt.

Ich bin ein Wirtschaftswunderkind. Armut? Kenne ich nicht.

Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich bin ein Wirtschaftswunderkind. Kenne keinen Krieg, keinen Hunger. Ich hatte immer gedacht, ich käme aus einfachen Verhältnissen. Verhältnismäßig einfachen Verhältnissen. Zuhause wurde einmal pro Woche gebadet, erst die Eltern, dann die drei Kinder, im gleichen Badewasser, unten in der Waschküche. Einmal pro Woche gab es Fleisch. Zum Frühstück Margarine statt Butter und zum Abendbrot eine Kanne Hühnerbrühe aus Maggi-Brühwürfeln. Im Schrebergarten bauten wir Gemüse und Obst an, das für den Winter eingekocht und in großen Gläsern in einer Vorratskammer gelagert wurde. Wir heizten mit Kohleöfen, und die Toilette befand sich auf halber Treppe. Mit den Jahren zogen wir mehrmals um, und es kam immer mehr Wohlstand hinzu. Bald hatten wir eine Wohnzimmerschrankwand mit eingebauter Bar, beleuchtetem Spiegel und dem obligatorischen Eierlikör. Auf dem ovalen Wohnzimmertisch standen stets Zigaretten und Salzstangen. Am Wochenende kam Besuch, es gab Kartoffelsalat und sonntags auch mal Kuchen. Wir besaßen einen Schwarz-Weiß-Fernseher, ein Tonbandgerät, einen Diaprojektor und ein Auto.

Manchmal schämte ich mich dafür. Wenn meine Oma etwa erzählte, wie sie und ihre drei Kinder gehungert haben im Krieg, oder wenn mein Vater darüber sprach, wie er als 13-Jähriger im zerstörten Köln Kohle klauen ging und bis in die Eifel wanderte, um heimlich und im Schutz der Nacht ein paar Kartoffeln auf dem Feld auszugraben. Dann fühlte ich mich schuldig. Ich empfand Schuld, weil es anderen schlecht gegangen war beziehungsweise ging und mir gut.

Ob arm oder reich ist reine Glückssache

In Recife ging es mir ähnlich. Ich fühlte mich hundeelend und hätte nur heulen können angesichts der Armut. Christian, 8 Jahre älter als ich, sah es etwas nüchterner.„So ist das nun mal. Es gibt Arme und Reiche“, sagte er. „Wir wurden eben zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort geboren. Reine Glückssache.“

Ja, Schwein gehabt. Aber was sollte ich jetzt machen? Jedem Bettler Geld geben? Oder nur jedem zweiten? Oder auf dem Hinweg all jene beschenken, die am rechten Brückenrand saßen, und auf dem Rückweg die auf der anderen Seite? Und wie viel sollte ich geben? Musste der ohne Beine mehr bekommen als der mit Beinen? Oder war es besser, Essen zu kaufen und auf der Brücke zu verteilen? Ich kam zu keinem Ergebnis. Ich war weiß und fühlte mich schuldig. Es waren „meine Leute“, die sich hier seit der Entdeckung durch Kolumbus bereichert hatten und über Leichen gegangen waren. Und das Schlimmste: Sie taten es noch immer. Ich schämte mich meiner Hautfarbe.

Kann geben und teilen falsch sein?

„Da können wir doch nix dafür“, argumentierte Christian.„Mir tun die armen Teufel ja auch leid“, fügte er hinzu, „aber wenn wir jedem etwas geben, müssen wir bald wieder nach Hause fahren. Es sind einfach so viele. Wir sind ja auch nicht gerade reich.“ In Europa mochte das stimmen. Aber hier fühlte ich mich gerade steinreich. Verglichen mit all den Menschen, die in absoluter Armut lebten. Verstohlen gab ich hier eine Münze und dort einen Schein. Christian hatte schon recht: Das löste keine Probleme. Im Laufe der Reise trafen wir immer wieder Leute, die sogar davon abrieten, Almosen zu geben. Das sei nicht gut für die Menschen.

So etwas sagt sich leicht, wenn der eigene Magen nicht knurrt. Ob gut oder schlecht, ich habe die Frage nie wirklich klären können. Auch an den Anblick von Armut habe ich mich nie gewöhnen können. Aber manchmal bin ich Menschen begegnet, die in großer Armut lebten, und habe gelernt, dass es vielleicht gerade diese eine Münze ist, die entscheidet, ob es am Abend etwas zu essen gibt oder nicht. Also löst sie vielleicht keine globalen Probleme, aber doch ein ganz konkretes, existenzielles. Und dabei ist es völlig egal, ob der Spender mit seiner Gabe sein Gewissen beruhigen will oder nicht. Bedürftigen etwas zu schenken kann einfach nicht falsch sein. Teilen ist kein Schande, im Gegenteil!

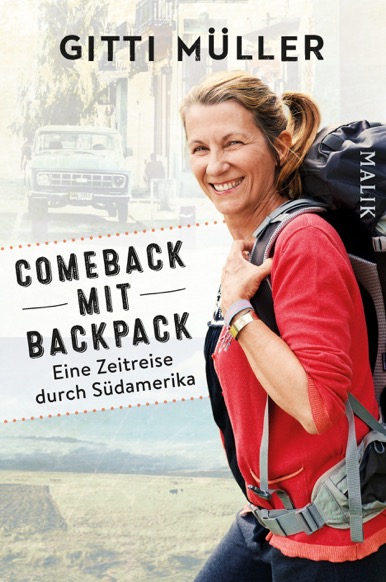

Mein Text ist ein Auszug aus Comeback mit Backpack. Hier geht es zum Buch.

Antworten

-

Liebe Alexandra,

danke für diese schönen Worte. Klasse Vorstellung, daß ich bei Euch unter dem Weihnachtsbaum liege ((-: Fröhliche Weihnachten und alles Liebe,

Gitti -

Liebe Gitti,

was für ein toll geschriebener Artikel, auch wenn die Thematik schwer zu verdauen ist!

Wir haben Ähnliches, sowohl in Südamerika als auch in Südostasien erlebt. Eine Problematik, mit der man sich, auf fast jeder Reise in weniger gut entwickelte Länder, auseinandersetzen muss. Auch wenn wir nicht die globalen Probleme in dieser Welt lösen können, so können wir doch ein klein wenig dazu beitragen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn jeder auch nur einen kleinen Teil vor Ort an Bedürftige spendet oder auch durch Artikel wie diesen hier, das Wort in die Welt trägt, dann leistet er aktiv seinen Beitrag.

Vielen Dank für diesen nachdenklichen Beitrag. Dein Buch liegt bei uns schon unter dem Weihnachtsbaum!

Liebe Grüße

Alex

-

Danke liebe Annika, das ist für Autoren das Schönste Kompliment!

-

Vielen Dank für diesen besonderen Blog. Es hat mich wirklich tief berührt.

-

Liebe Barbara,

du kannst schon etwas beitragen indem du erzählst was du gesehen hast und das Bild vom »Paradies« ein wenig gerade rückst. Und du kannst Menschen oder Organisationen unterstützen, die das, was Dir wichtig ist (z.b.Bildung wie du ja schreibst) versuchen umzusetzen. Durch ehrenamtliche Mitarbeit, Spenden oder teilen von Infos. Vielleicht ist das nur ein kleiner Trost.…wie die 1 Münze aus meiner Geschichte, die kein globales Problem löst aber vielleicht gerade ein sehr konkretes im KLeinen. Danke, dass du Deine Gedanken dazu geteilt hast, liebe Grüße -

Ach, ich kann deine Gedanken so gut nachvollziehen! Mir ist es letzte Woche in der Karibik, vor allem auf St. Vincent so gegangen. Alle schreiben von der Insel, dass sie das Paradies wäre, ich hatte aber den Eindruck, dass der Weg zur Hölle nicht mehr weit ist. Der Taxifahrer meinte: “Wer wirklich will, kann was erreichen!“ Aber ich bin der Meinung, dass diese Armut kein individuelles Problem ist, nicht sein darf, sondern ein kollektives! Auf allen Seiten – von der Politik bis hin zu einer stark und gut organisierten Bevölkerung. Bildung und Zuversicht wären wichtige Faktoren. Und da kommt es dann wieder ‑dieses ungute Gefühl, dass ICH zu diesee Entwicklung eigentlich nichts beitragen kann, und nur die “Reiche“ aus dem Westen bin. Es ist unbefriedigend!

Schreibe einen Kommentar