Wie genau ich hier her gekommen bin, das ist eine andere Geschichte. Vielleicht war es Vorsehung: Providenz. Manche Bewohner der Insel sind der Auffassung, dass nur Auserwählte hier her kommen. Old Providence ist nicht einfach zu finden. Noch viel schwerer ist es, sie wieder zu verlassen. Sie sei „mas cerca del paraiso“ – näher am Paradies, sagen einige. Andere meinen, dieses Paradies gibt es nicht. Aber nun der Reihe nach.

„San Andrés is not my Home, Providence is my Home“

So lautet der Refrain des traditionellen Liedes „Hello Providence“. San Andrés ist eine wundervolle Insel, keine Frage. Sie hat längere Strände, eine blaue Lagune und dazu die kleine Nachbarinsel Johnny Cay, mit dem weißesten Sand und Bacardi Feeling. Die Form der Insel erinnert vage an ein Seepferdchen. San Andrés liegt im Karibischen Meer 800 km nördlich der kolumbianischen Küste, jedoch nur etwa 200 km vor der Küste Nicaraguas und hat rund 70.000 Einwohner. Providencia dagegen hat kaum 5.000 Einwohnern und liegt etwa 80 km nördlich von San Andrés.

Der Name des Flughafens von Old Providence macht stutzig, „El Embrujo“: Der Verhexte! Schon beim ankommen spürt man, wie beschaulich es hier zugeht. Das Flughafengebäude ist bunt bemalt mit Motiven aus dem Meer: Fische, Muscheln und Korallen… Vor Providencia liegen einige der schönsten Tauchreviere der Karibik. Für satte drei Monate komme ich auf die Insel. Ein Praktikum bei dem Guahiro Indianer Juan Perez will ich machen, ein „Work-Exchange“. Zur Belohnung für meine Arbeit will er mir einen Tauchschein schenken. Und zweitens soll ich als „Professor de Yoga“ in seinem Hotel arbeiten. Das ist jedenfalls der Plan.

Erster Monat: buckeln wie ein Kamel

Das Hotel Sirius gehört zu einem der 11 Orte, die sich wie auf einer Perlenkette an der einzigen Hauptstraße aufreihen, welche die Insel einmal umrundet. Der Ort, an dem ich die nächsten drei Monate hauptsächlich verbringen werde, liegt im Südwesten der Insel an der Bahia Sur Oeste.

Juan Perez hat Arbeit für mich: das Hotel soll komplett neu gestrichen werden, innen und aussen, inklusive dem Häuschen der Tauchbasis und deren Ummauerung. Das beschäftigt uns rund einen Monat lang. Ein paar Tage wohne ich im höchsten Bungalow mitten im grünen, auf einem Hügel mit fantastischem Blick über die Hotelanlage auf’s Meer. Nach etwa einer Woche ziehe ich um und wohne nun über dem Restaurant in der Spitze einer pyramidenförmigen Holzkonstruktion. Schaue ich aus meinem Fenster, wähne ich mich tatsächlich dem Paradies ganz nah: die Insel atmet Leben aus allen Poren, viel Grün rundherum. Die Vögel tönen in exotischen Klängen. Die Bäume tragen Früchte. Unzählige Mangos werden bald reif. Die schönste Zeit meines Lebens liegt vor mir.

Ja, es gefällt mir außerordentlich gut hier. Die Warnungen vor dem Hotelbesitzer habe ich in den Wind geschlagen. Er sei ein Ausbeuter und hätte etwas mit dunkler Magie am Hut. Doch genau das fasziniert mich: ein Schamane mit dem schönsten Hotel, das ich mir vorstellen kann. Nicht unbedingt Luxusklasse, aber mit so vielen liebevollen Details, dass ich meine, dieser Mensch kann nicht so verkehrt sein. Und so werde ich zu seinem Kamel.

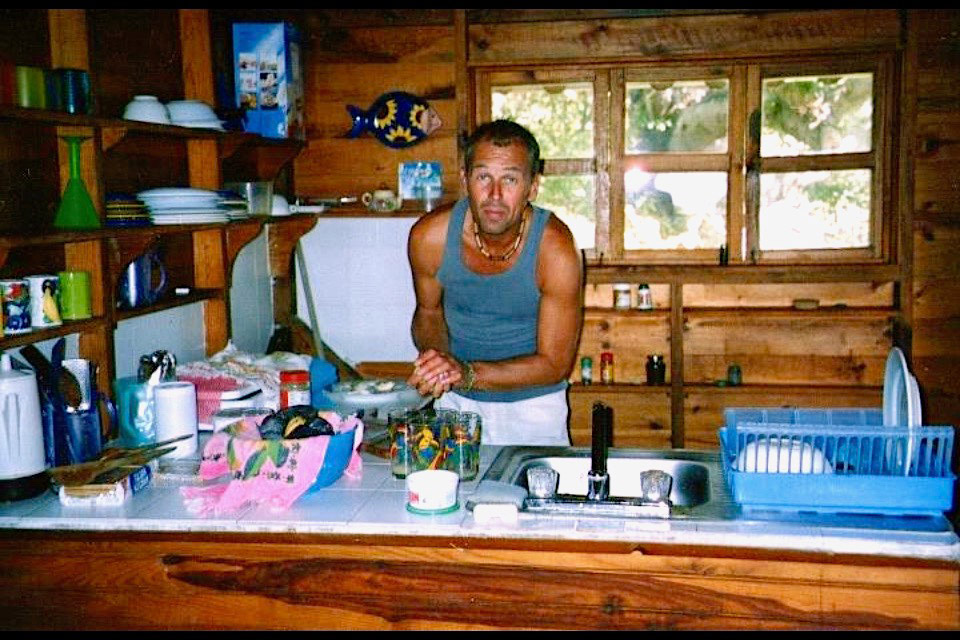

Juan Perez ist ein Indianer vom kolumbianischen Festland und gehört zum Stamm der Wayuu, die nach der Halbinsel La Guajira im äußersten Nordosten auch als Guajiros bezeichnet werden. Diese sind bekannt für ihre Medizinmänner und Frauen, Geisterbeschwörer und Heiler. Eine einzelne Bergspitze auf der Halbinsel, am Cabo de la Vela, stellt nach ihrem Glauben eine Verbindung zum mythischen Land der Seelen her. Juan Perez hat Humor, noch viel lieber aber spielt er den finsteren und Ehrfurcht gebietenden Brujo, den Hexer, den Guajiro, der im Restaurant nicht die Speisekarte, sondern das Küchenmesser bestellt, um daran zu riechen und dann die frischesten Speisen zu bestellen, die damit geschnitten wurden.

Er lässt mich spüren, dass ihm nicht alles an mir passt und fordert mich schroff auf, mich zu ändern. Wenn er dann Witze macht, wirkt es so, als wollte er seine rücksichtslose Härte maskieren. Oft lässt er mich Arbeiten verrichten, die mich an meine Grenzen bringen. Er ist gut in Form, sein Alter verrät er mir allerdings nicht. Als ich ihn danach frage, antwortet er nur lapidar: „unendlich!“

Juan Perez hält mich einen Monat an einer kurzen Leine. Es ist ihm nicht recht, wenn ich mich zu weit vom Hotel entferne. Er will mir einreden, es sei gefährlich. Bis heute weiß ich nicht, was an den Gerüchten über ihn dran ist. Einmal wird er richtig wütend, als ich ihn ganz harmlos danach frage. Wer mir das gesagt habe, fragt er scharf! Ein Nachbar hat mir erzählt, er sei in seinem Hotel praktisch gefangen und dürfe die Insel nicht verlassen. Am nächsten Tag geht er zu dem Nachbarn in Richtung Agua Dulce, und staucht ihn nach Strich und Faden zusammen. Der Nachbar erzählt mir später, dass er danach am ganzen Leib gezittert habe.

Zu den kleinen Vergnügungen und Abwechslungen gehört es, den Hund des Fischers, der ein paar hundert Meter weiter wohnt, zurück zu bringen. Ein freundlicher Hund mit Appetit, einfach nicht zu verscheuchen und sehr anhänglich. Zuerst wird die Sitzbank des Motorrollers hoch geklappt und dann das Fellknäuel auf vier Pfoten kurzerhand hineingestopft, das den Stauraum fast komplett ausfüllt. So wird er, als im wahrsten Sinne blinder Passagier wieder zurück gebracht. Evelyn, die kleine Tochter des Fischers freut sich unbändig, wenn sie sieht, wie der etwas verwirrte Vierbeiner ihrer Familie nach Orientierung suchend, aus dem dunklen Loch des Rollers heraus kommt. Sie hat es mir besonders angetan. Ihre Lebensfreude ist einfach überschäumend. Braungebrannt und hellhäutiger als die meisten der Inselbewohner, dazu blondes Haar und blaue Augen! Ja, tatsächlich, es gibt nicht sehr viele davon, aber vereinzelt sind auf der Insel auch blonde Männer mit blauen Augen zu sehen.

Die stumme Bevölkerung der Insel

Unsere Renovierungsarbeiten am Hotel werden von kleinen Ausflügen unterbrochen. Einmal fahren wir zu zweit auf dem Roller in Richtung Casa Baja (Bottom House), um das Tauchboot zu besichtigen, das ebenfalls renoviert wurde und einen neuen Anstrich bekam. Mitten auf der einzig nennenswerten Straßenkreuzung in Suroeste steht ein verwirrt wirkender Mann mit einem Brief in der Hand, mit den Armen gestikulierend. Wir nehmen den Brief in Empfang und ich vermute, dass wir ihn auf die Post bringen sollen. Doch Juan meint, ich solle den Brief einstecken. Auf der Rückfahrt will ich ihn an den Brief erinnern, doch er weist mich scharf zurecht, ich solle nicht so ungeduldig sein (bin ich doch gar nicht), er werde mir später erklären, was es mit dem Brief auf sich hat! Zurück im Hotel, erzählt er mir (endlich) die seltsame Geschichte von dem Mann, der uns den Brief gegeben hat. Er gehört zu einer Familie von Gehörlosen im Ort und hatte mal was mit einer Frau, die die Insel dann aber verlassen hat und nach San Andrés ging. Und dort verliert sich ihre Spur. Man erzählte ihm, in Zeichensprache, dass sie vielleicht Kinder von ihm bekommen hat: eine Kurve mit den Händen vor der Brust, die einen Busen markiert, das steht für „Frau“. Eine weitere Kurve mit den Händen vor dem Bauch und schon ist die Frau schwanger.

Dieser Gehörlose hat das so weit verinnerlicht, dass er mit seinen angeblichen Kindern und deren Mutter Briefkontakt pflegen möchte. Das kuriose dabei: er kann gar nicht schreiben! So befinden sich auf dem Brief nur ein paar unlesbare Zeilen, immerhin erinnert das an eine Adresse. Briefmarken sind nicht drauf. Juan meint, ich solle den Brief öffnen, manchmal sei sogar Geld drin. Ich öffne den Brief und darin befinden sich zwei Blätter. Alles unlesbar, nur Gekritzel, Zeile für Zeile, kein einziger Buchstabe ist zu entziffern. Juan meint, ich solle doch meine yogischen Siddhis (magische Fähigkeiten) einsetzen, um über die Hieroglyphen des Stummen seine Gedanken zu lesen und zu erahnen, was er schreiben wollte… Keine Chance, aber ich hebe den „Brief“ erstmal auf, vielleicht schule ich meine Intuition daran später…

Die meisten Einwohner der Insel kennen einige dieser Geschichten von der gehörlosen Familie, die aus etwa 20 Familienmitgliedern besteht. Ihre sehr einfache Zeichensprache wird auf der Insel „Provisle“ genannt. Ein bisschen Provisle kann jeder…

Die Lage spitzt sich zu

Das Verhältnis zwischen mir und Juan Perez verschlechtert sich gegen Ende des ersten Monats. Einmal passiert mir ein verbaler Ausrutscher. Jedenfalls scheint er mir etwas übel zu nehmen, so sagt er völlig unerwartet plötzlich „verpiss dich“ zu mir. Hab ich vergessen zu erwähnen, dass Mr. Perez perfekt deutsch spricht?! Er war sogar einmal in meiner Heimatstadt, sagt er, und erzählt mir eine Anekdote davon. Auf dem Viktualienmarkt in München kaufte er sich für eine „Achtsamkeitsübung“ zwei rohe Eier, die man ihm einpacken wollte. Er nahm jedoch keine Verpackung, sondern steckte sich die rohen Eier in die Hosentaschen, eine links, eine rechts. Später, so sagt er, begegnete er einem fremden Mann. Sie unterhielten sich eine Weile, und als sie wieder auseinander gingen, fragte der Fremde, ob er ihm zum Dank für das anregende Gespräch 100 DM geben darf, einfach so, ohne weitere Gegenleistung. Juan Perez nahm das Geld gerne an und fragte den Mann, ob er ihm ebenfalls etwas geben darf, einfach so. Der Mann bejahte das und Juan Perez gab ihm die zwei Eier.

Für mehr als ein Paar Eier bietet Juan mir sein altes Motorboot zum Verkauf an. Damit könnte ich Ausflüge für Touristen machen und Geld verdienen. Das ganze scheint mir sehr gewagt, wenn ich bedenke, wie wenig Urlauber bisher hier waren. In den Weihnachtsferien kommen viele Touristen, sagt er. Wie dem auch sei, ich traue ihm nicht. Langsam wird es mir zu viel, was und wie er es verlangt. Das Hotel und die Zimmer sind fertig gestrichen, innen und außen. Eines Tages habe ich genug. Als ich gerade zusammen mit der Putzfrau weiße Farbspritzer vom Boden abkratze, platzt mir der Kragen. Genug ist genug. Ich schnappe mir ein Kanu und fahre zur Entspannung eine Runde durch die Gegend. Danach geht es mir besser, doch ich sage Juan, dass ich jetzt mehr als genug für ihn gebuckelt habe.

Kleine Eskapaden

Ständig bitten mich Freunde aus der Nachbarschaft, die ich inzwischen längst habe, meine Gitarre mit zu bringen. Wir spielen Beach Volley Ball oder trinken abends ein Bier zusammen. Immer öfter esse ich von nun an auch auswärts. Da ist Victor McLean, den sie Baba nennen, weil man sich bei ihm die Haare schneiden lassen kann, und sein Cousin Freddy. Die McLeans sind eine Musikerfamilie. Der Vater spielt die Mandoline. Dass sie bereits CDs produziert haben ist ein großes Ding, weil es hier kaum technisches Equipment gibt. Am liebsten höre ich Baba und Freddy zu, wenn sie ihre Songs spielen.

Juan beginnt mich verstärkt zu kontrollieren. Eines Abends, als Albert, genannt Olibird mit seiner Band an der Manzanillo Beach spielen, kann ich nicht mit, weil Juan mir wieder irgendeine Aufgabe gegeben hat. Als ich meinen Freunden mitteile, dass ich nicht „frei habe“, spotten sie: „He’s in prison!“: Er ist gefangen! Langsam merke ich, dass es so nicht weiter geht. Die Freiheit ruft. Jedes Mal wenn ich das Hotel verlasse ist es ein kleines Abenteuer. Immer werde ich angesprochen, jede Begegnung eine Bereicherung.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Hotel Sirius befindet sich Miss Marys Hotel mit einem Restaurant. Sie haben dort einen dieser kleinen Chihuahua Hunde. Ein Stück weiter nördlich am „Punta Negra“ befindet sich Ricardos Reggae Kiosk, eine urige mit Stroh bedeckte Hütte. Hier teilen sich Land und Meer in zwei sanft geschwungene Buchten, ein südlicher und ein nördlicher Meeresbusen, wenn auch mit flachen „Brüsten“.

Am Ende des nördlichen Strandabschnitts ist die Bar von Albert „Olibird“, aus der ebenfalls fast immer Reggae Music tönt. Hinter den beiden Reggae Bars von Richard und Olibird wachsen dichte Mangroven. Mangroven haben etwas faszinierendes. Die Luftwurzeln erinnern mich an Synapsen, Nervenenden im Gehirn, die nach neuen Verbindungen suchen, sich nach Nahrung tastend ins Salzwasser graben. Auch ich strecke meine „Fühler“ aus, einer Partie Beachvolleyball nie abgeneigt, etwas Smalltalk und die Sprache der Einheimischen verstehen lernen: „Wahgoa“ – wie bitte, was soll das heißen – „Wahgoa?“ Ein schlampig ausgesprochenes „What’s going on?“ Hey, was geht, was ist los…? Und immer wieder: „Wo ist deine Gitarre?“

Der Bruch

Direkt Südlich vom Sirius Hotel befindet sich ein Basketball Platz. Aus dem nahen Ghetto an der beschönigend Southwest Boulevard genannten kleinen Straße klingt Musik. „Mama Africa“ von Peter Tosh, oder Bob Marley singt: „Sun is shining, the weather is sweet. To the rescue, here I am!“

All das verlockt mich, das Hotel zu verlassen.

Eines Abends, es ist schon dunkel, gehe ich an den Strand und übe etwas Gitarre vor dem Hotel. Schon bin ich umringt von den üblichen Verdächtigen und es wird Marihuana geraucht, das scheint hier auf der Insel sehr verbreitet zu sein. Sie rauchen es pur, ohne Tabak, darauf wird Wert gelegt, denn „Cigarette smoking is dangerous“. Bevor ich protestieren kann, wirft einer, ich weiß nicht mehr wer, ein Päckchen Ganja durch das Schallloch in meine Gitarre und meint: „Dann haben wir immer was zu rauchen.“

Wenig später fahren zwei Uniformierte auf einem kleinen Motorrad über den schmalen Weg zwischen Hotel und Strand an uns vorbei, einer mit Maschinenpistole. Das ist hier ein ganz normaler Vorgang, kein Grund zur Beunruhigung, sie fahren Patrouille. Das rauchen von Marihuana ist hier zwar nicht erlaubt, aber es wird in der Regel geduldet. Nun geschieht jedoch etwas ungewöhnliches. Einer aus unserer Gruppe macht ein spezielles Geräusch, etwa so, wie man einer schönen Frau hinterher pfeift, und ruft „Sascha!“ Ich denke mir nichts dabei, bis die zwei auf dem Motorrad umkehren, absteigen, autoritär auftreten und laut: „Todos los manos à la pared!“ rufen. Als ich merke, dass es hier ungemütlich wird, packe ich meine Gitarre und mache mich aus dem Staub. Als ich so davon gehe, klingt es in meinem Kopf nach: „…los manos à la pared,“ und jetzt verstehe ich erst, was sie gesagt haben: „Alle Hände an die Wand!“ Upps, da bin ich ja grad nochmal so davon gekommen. „Alle Hände…?“ meine Fehlen!

Zur Erklärung: die zwei Polizisten haben sich durch den speziellen Ruf, der wie ein Pfiff von Mann zu Frau klingt, in Verbindung mit dem Wort „Sascha“ provoziert gefühlt. Es bedeutet soviel wie: „Schwuler!“ Und das geht für kolumbianische Machos gar nicht. Mindestens eine Stunde lang geben die Polizisten keine Ruhe und wollen wissen, wer das war. Die Luft brennt. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund kochen die Gemüter direkt an diesem „Hotspot“ vor dem Hotel völlig unverhältnismäßig hoch. Ich verstehe zunächst gar nicht, was da los ist. Es kommt sogar noch polizeiliche Verstärkung. Irgendjemand meint, Jony Perez hätte die Polizei gerufen. Ich versuche mich zu beruhigen und schreibe Tagebuch. Da bemerke ich etwas außergewöhnliches: als wären die Moskitos von den menschlichen, allzu menschlichen Emotionen angesteckt, sind sie völlig aggressiv. Normalerweise genügt ein Bodenventilator, um sie fern zu halten, denn sie mögen keinen Wind. Jetzt brauche ich alle drei großen Ventilatoren links, rechts und vor mir, und sie stechen trotzdem! So kann ich mich kaum auf das Schreiben konzentrieren. Ich gehe wieder zum „Hotspot“ wo sich die Gemüter inzwischen etwas beruhigen. Allerdings fährt mich jetzt Juan Perez an, warum ich behauptet hätte, er habe die Polizei gerufen! Dabei stößt er mich sogar provokativ vor die Brust. Ich versuche cool zu bleiben und will ihm klar machen, dass ich das nicht behauptet habe, doch er ist außer sich. An diesem Abend hat sich irgendein emotionales Gewitter entladen. Doch es war nicht der letzte Tropensturm.

Juan erfährt von dem Ganja in meiner Gitarre. Irgendjemand erzählte es ihm, denn es ist ja auch ein „Witz“: diese Jungs vom Strand haben wirklich so gut wie immer was zum rauchen dabei, doch als sie an dem „Hotspot“ gründlich untersucht wurden, wurde bei keinem einzigen was gefunden! Das war so als hätten notorische „Schwarzfahrer“ bei der Kontrolle zufällig eine Fahrkarte. Und ich hatte fettes Glück, denn in meiner Gitarre hätten sie etwas gefunden! An diesem Abend glaube ich, hat sich ein Blatt gewendet, und zwischen mir und Juan Perez begann das Letzte Kapitel.

Der Chef der Polizeidienstelle ist manchmal im Hotel zu Besuch. Als wir auf die Sache mit dem Marihuana in meiner Gitarre zu sprechen kommen, die sich wohl herumgesprochen hat, meint er, dass es hier auf der Insel, anders als am Festland liberal gehandhabt wird, mit den sogenannten „natürlichen Drogen“. Am Festland wird Drogenbesitz strenger bestraft. Hier auf der Insel wird „Gras“ (Marihuana) mehr oder weniger geduldet, da es zur Kultur einiger Inselbewohner gehört, die sich der Rastafari Tradition aus Jamaika verbunden fühlen. Mit Kokainbesitz sei allerdings nicht zu scherzen. Eine der Hauptaufgaben der Polizei hier auf der Insel ist es, den Kokainhandel zu verfolgen. Deshalb befindet sich auch eine kleine Militärische Basis auf dem Hügel, am südlichen Ende der Southwest Beach.

Eines Tages bin ich am Strand und einheimische Kinder haben diesen wunderschönen riesig großen durchsichtigen und doch bunten Wasserball dabei, der das Wasser nur ganz leicht berührt. Plötzlich kommt Wind auf, der Ball beschreibt eine Parabel auf dem Wasser und mit unfassbarer Geschwindigkeit nimmt ihn die Böe mit, weit raus auf’s offene Meer. Keine Chance ihn schwimmend einzuholen. Nur mit einem Motorboot könnte man ihn noch zurück holen. Ich laufe ins Hotel und rufe: „Der große Ball ist weit draussen auf dem Wasser! Lasst ihn uns mit dem Motorboot holen.“ Wir holen den Ball zusammen mit zwei Hotelgästen, die gerade in der Lobby waren. Später stellt sich heraus, dass sie dachten ein großer Wal wäre draussen auf dem Meer. Sie hatten Wal statt Ball verstanden. Wenn Wale oder Delphine in Sicht sind, fahren die Gäste gerne raus auf’s Meer, um sie sich näher anzusehen. Juan Perez lächelt einerseits verständnisvoll, andererseits schüttelt er den Kopf, als wollte er sagen: „Ach, herrje!“

Etwas lag schon länger in der Luft, aber ich hätte nicht erwartet, dass es so plötzlich geschieht. Mitte Dezember, eine Woche vor Weihnachten, sage ich höflich guten Morgen zu Mr. Perez, worauf er nur antwortet: „Pack deine Sachen und geh – bis 12 Uhr Mittags bist du draussen!“ Mir war schon klar, dass er in letzter Zeit schlechte Laune hatte und dass ich was damit zu tun hatte. Dass es aber so schnell geht, und dass er mir eine so kurze Frist setzt, das hätte ich nicht erwartet. Schliesslich bin ich polizeilich bei ihm gemeldet und habe ein Arbeitsvisum. Carolina, die junge Freundin von Juan Perez‘ rechter Hand Paulino (Hotel Manager) schreit, das könne er doch nicht machen! Wo soll er denn hin, kurz vor Weihnachten?! Sie weint sogar. Auch sie hatte massive Probleme mit dem Hotelbesitzer. Der Rauswurf kam plötzlich, aber nicht ganz unerwartet. Ich beginne meine Sachen zu packen, ohne zu wissen wo es hin geht.

Zweiter Monat: wie ein Löwe im gelobten Land

Freddy McLean bietet mir an, bei ihm unter zu kommen, bei seiner Familie. Ich sehe es mir an und bin dankbar für das Angebot, kann mir aber nicht vorstellen dort zu wohnen. Daraufhin führt Freddy mich zum Maroon Hill, oberhalb dem Studio Café an der Ringstraße. Der Fischer Elvis wohnt dort mit seiner Frau, zwei Söhnen und der blonden Tochter Evelyn. Etwas abseits auf ihrem Grundstück mitten im Grünen steht meine neue Behausung. Ich bin sofort begeistert. Eine einfache Hütte mit Blechdach, Küche, Dusche, Veranda und einem Gästezimmer. Was will man mehr! Von nun an wohne ich „like a lion in zion.“ Der Himmel, das Paradies (Zion) ist nicht fern. Wie die Lotosblume und die Seerose, die über den Sumpf hinaus wachsen, so werde ich mich im Schlamm dieser schwierigen Welt (Babylon) behaupten: Füße am Boden, Kopf im Himmel.

Beim Umzug gibt es eine Überraschung. Der Polizeichef ist gerade zu Besuch und bietet mir an, mich mitzunehmen. So fahre ich hinten auf dem Pick-up vom Dienstwagen des Polizeichefs mit. Was für eine Schose. Als meine neue Gastgeberin sieht, dass ich mit der Polizei komme, erschrickt sie zuerst. Der Polizeichef beruhigt sie und versichert ihr, dass ich nichts „ausgefressen“ habe, und meint, wir könnten jetzt Yoga am Maroon Hill machen. Meine Vermieterin ist begeistert, denn sie möchte etwas gegen ihre Rückenschmerzen tun. Bevor sich der Polizeichef verabschiedet, lädt er mich ein, ihn zu besuchen, ich könnte auf dem Sportplatz der Polizei Yoga Kurse anleiten. Ich kann es kaum fassen, wie schnell sich alles verändert hat!

Dadurch, dass ich etwas mit der Polizei zu tun habe, handele ich mir in Suroeste teilweise den Ruf eines Informanten ein. Die Bezeichnung „Informer“ (Spitzel) ist zumeist allerdings – hoffentlich – nur scherzhaft gemeint. Andererseits verschaff es mir eine gute Portion Respekt.

Die Tage und Wochen im zweiten und dritten Monat meines Aufenthalts auf der Insel verlaufen von nun an in einer stetig nach oben ansteigenden Kurve in Richtung Zufriedenheit. Meine Vermieterin erweist sich als die beste Köchin an der Bahia Suroeste und ich vertiefe meine Freundschaften zu den Einheimischen in dieser Ecke der Insel. Zu den schönsten Erlebnissen zählt es, nachts am Lagerfeuer zu sitzen und Musik zu machen. Freddy und Victor McLean spielen abwechselnd Gitarre und singen „Redemtpion Songs“ von Bob Marley oder improvisieren andere Lieder. Oft kommen weitere Musiker dazu. Am liebsten sitze ich dabei und zupfe den Bass, den sie in der Karibik „Tub“ nennen. Ein primitives Instrument das aus wenigen Materialien besteht: ein Waschzuber aus Blech wird auf den Kopf gestellt, am Boden wird in der Mitte eine Schraube befestigt, daran eine dicke Schnur, an der Schnur ein Stock. Der Stock wird am Bodenrand des Waschzubers aufgestellt und dient zum spannen der Schnur. Je nachdem, wie stark die Spannung ist, umso tiefer oder höher der Ton der beim Zupfen entsteht.

Ein uraltes Instrument der Karibik ist der „Horse Jawbone“: Das Gebiss eines Pferdes, oder auch von einem Esel! Mit diesem können unterschiedliche Töne erzeugt werden: fährt man mit einem Stock über die Zähne, die noch locker im Gebiss sitzen, entsteht ein Klang wie von einem Waschbrett oder einer Ratsche. Der zweite Klang ist das „Klirren“ der Zähne durch einen Schlag mit dem Handballen auf den Knochen, der dritte Klang entsteht durch schütteln, wie eine Rumba Rassel und der vierte Klang ist ein rhythmisches schlagen mit dem Stock auf den Kiefer.

Manchmal, wenn ich mit John Jairo’s Kleinkraftrad durch den Ort düse, johlt mir irgendein Bekannter mit diesem speziellen Dreiklang hinterher (hoher Ton, dann ein tieferer Ton gefolgt von einem ganz hohen Ton) und ruft „Sascha“ – woraufhin wir beide lachen müssen. Doch nicht jeder versteht diesen Spass. Auf Providencia ist der Hetero ein Macho. Das merke ich, als ich eine falsche Bemerkung gegenüber Stanley mache, den ich bereits seit meinem letzten Besuch hier sehr schätze. Er ist, abgesehen von mir und den Touristen vom Festland, der Einzige hellhäutige in unserer Clique, sofern man bei dieser tiefen Bräune von heller Haut sprechen kann. Jedenfalls hat er sicher weniger versklavte Afrikaner als Vorfahren. Eher, so stelle ich mir vor, könnte er ein Nachfahre des berühmt berüchtigten Captain Morgan sein, der 1670 die Insel in Besitz nahm, um von hier aus seine Beutezüge durchzuführen. Nachdem ich Stanley einmal auf dem Motorrad zur „Town“ mitnehme, frage ich ihn, dort angekommen, wo es ihm am besten gefällt auf der Insel. Er meint, dass es ihm hier in der „Town“, wie der Hauptort Santa Isabel genannt wird, gut gefällt. Daraufhin frage ich, ob ich ihn noch irgendwo auf einen Kaffee einladen darf, er könnte seinem Freund doch einen Lieblingsplatz im Ort zeigen und stubse ihn keck oder neckisch an. Er interpretiert das als homosexuelle Anmache und macht sich fluchtartig aus dem Staub. Es dauerte einige Zeit, bis er wieder ansprechbar war.

Dritter Monat: unbeschwert leben wie ein Kind

Wieder geht eine Phase zu Ende und eine neue beginnt. Kennzeichnend dafür ist mein Umzug von der Hütte mit dem Blechdach in eine neue Unterkunft gleich nebenan: ein Traum! Die Bäume stehen so nah, dass man sich oben im ersten Stock wie in einem Baumhaus fühlt. Auf das Blechdach meiner „Löwenhöhle“ prasselte der Tropenregen noch mit höllischem Krach. Hier ist das Geräusch des Regens wesentlich sanfter, so als säßen wir unter einem Blätterdach. Mein häufigster Besucher ist Victor McLean aka Baba, der sich meine Gitarre entweder ausleiht, oder zurück bringt, oder zum spielen kommt. Schon als ich zum ersten Mal sah, dass dieses Haus vermietet wurde, wollte ich darin wohnen. Es war wie eine Sehnsucht, ein bisschen wie Neid: da möchte ich auch wohnen! Jetzt ist es frei geworden.

„Him is hard ears,“ sagt meine Vermieterin über ihren jüngsten Sohn. Wie, er hat „harte Ohren?“ Nein, natürlich nicht – er hört schlecht, also: er folgt nicht, klaro! Hier können die Kinder den ganzen Tag im Freien herum laufen. Ein riesiger Spielplatz.

Der christliche Glaube bildet nicht wenige Anhänger auf Providencia und neue „Schafe“ sind willkommen. Als ich eines Abends auf dem Heimweg an der „New Life Tabernacle“ Kirche der Baptisten vorbei komme, ist da Licht. Draussen vor der Türe, im Gebüsch, bewegt sich was. Die allgegenwärtigen Landkrabben, Echsen? Nein, ein halbes Dutzend Pferde stehen dort fast lautlos „geparkt,“ als würden sie der Predigt lauschen. Ich halte inne und höre den Vortragenden: „Who is the Redeemer?“ Schweigen. Und nochmal fragt er: „Wer ist der Erlöser?“ Stille. Mit etwas Nachdruck wiederholt er seine Frage: „Wer ist der Erlöser!“ Eine zaghafte Stimme ist zu vernehmen: „Jesus?“ Erleichtert wiederholt der Prediger: „Yes me son, Jesus is the Redeemer.“ Und jetzt sagen sie es noch einmal alle zusammen… Als ich weiter gehe, kann ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Scheint ein Einführungskurs für Anfänger zu sein.

Bemerkenswert ist, dass sich nur wenige hier im wilden Südwesten einen eigenen fahrbaren Untersatz leisten. Der Bus (das ‚colectivo‘) fährt rund um die Insel und ist eine wunderbare Gelegenheit sich hautnah von den „positive vibrations“ der Insulaner anstecken zu lassen.

Zum höchsten der Gefühle in Punkto Fortbewegung gehört der Rücken eines Pferdes. Ein Ausritt mit Howard bleibt mir unvergesslich. Zum Glück war mein Schutzengel dabei. Auf dem Rückweg, wieder auf der geteerten Straße, riss im Galopp der Gurt meines rechten Steigbügels! Ich rutschte gefährlich weit rechts runter und es sah bestimmt nicht so gut aus, wie bei den Reitkünstlern, die sich kurz mal runter und wieder rauf schwingen. Um Haaresbreite wäre ich bei dem Tempo auf den Teer gefallen. Glücklich ohne Schrammen davongekommen zu sein, reite ich mit Howard den Sunset Boulevard runter und komme mir wie ein überlebender Held vor. Wir kaufen Getränke am Kiosk. Eine Bewohnerin des Ghettos steht vor mir und fragt, ob ich ihr das Klopapier bezahle. Okay, Kleinigkeit. Dann, ganz ohne Vorwarnung, meint sie, dass sie bereit ist, wenn ich ein Kind von ihr haben will. Uff, bis gerade eben fand ich sie noch attraktiv, aber das ist mir dann doch etwas zu unromantisch.

Wer die eigenen „Hufe“ schwingt, kann von Bottom House (Casa Baja) den landschaftlich reizvollen Weg zur höchsten Erhebung der Insel gehen, wo der „El Pico“ auf 360 m Höhe thront. Von dort oben gibt es einen wunderbaren Blick über die Insel. An den besten Aussichtspunkten wandert das Auge über den Flughafen zu den „Drei Brüder“ (Tres Hermanos) genannten Felsinseln vor der Küste, und weiter bis hinüber zur Insel Crab Key (Caya Cangrejo).

Eine ebenfalls sehr schöne Wanderung führt von der Southwest Beach hinüber zur abgeschiedenen Manzanillo Beach und zurück. Diesen Weg sind wir viele Male gegangen. Oft spielt Victor bei unseren Wanderungen nebenbei lässig auf der Gitarre. Wir nehmen uns in Acht vor den Büschen mit Dornen, die paarweise auftreten und wie zwei Hörner aussehen. Berührt man sie, kommen sofort Ameisen zum Angriff hervor. Jedenfalls dann, wenn die hornförmigen Dornen kleine Löcher haben, was sehr oft der Fall ist. Dann sind Ameisen drin. Aber wer sieht schon vorher nach, ob die Dornen kleine Löcher haben! Die Ameisensäure ist schmerzhaft, soll aber gesund sein, heißt es.

An der Manzanillo Beach angekommen gibt es zur Erfrischung und Entspannung das Meer und Rolandos Bar mit Roots Rock Reggae Sound und Dröhnung (wer’s mag). Hier gibt es zumeist ein leckeres Fischgericht oder den traditionellen Rondon, ein typisch karibischer Eintopf, hauptsächlich mit Fisch und Meeresfrüchten, Kokosmilch und dazu Maniok, Taro, Kochbanane, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Basilikum… Rondon kommt von „rundown“: also all das, was man da so „rein wirft“.

Dazu ein Kolumbianisches Bier der Marke „Bavaria“. Der aus Offenbach am Main stammende Auswanderer Leo S. Kopp („Don Leo“) gründete 1889 „Kopp’s Deutsche Brauerei Bavaria“ in Bogotá und wird von einigen dort als Heiliger verehrt! Sein Grab im Zentralfriedhof von Bogotá wird gerne zum Fürbitten und beten besucht. Don Leo hat in Kolumbien einen lupenreinen Ruf als Wohltäter und soll selbst noch vom Jenseits aus wirken!

Die Brauerei in Bogotá hat heute über 16.000 Mitarbeiter.

Besuch bei Pablo Escobar – er war zum Glück nicht da!

Einen ganz anderen Ruf als der gute deutsche Bierbrauer hat der Drogenbaron Pablo Escobar, dessen verfallene Villa wir auf Santa Catalina besuchen. 1,5 Millionen US-Dollar am Tag soll der „Patrón“ in seinen besten Jahren verdient haben. 1989 war er einer der reichsten Männer der Welt.

So lange ist das noch gar nicht her, die 90er Jahre, und doch ist die Escobar Villa im Zentrum der grünen Insel Santa Catalina heute bereits völlig verfallen. Landesweit stehen auch andere Ruinen des skrupellosen Drogenhändlers für ein Scheitern des schnellen, kriminellen Geldes. Pablo Escobar wurde einen Tag nach seinem 44. Geburtstag bei einer Razzia in Medellin erschossen.

Die kleine Insel Santa Catalina mit einer Fläche von 1,5 qkm hat immerhin rund 200 Einwohner, obwohl es keine befestigten Straßen gibt, nur eine Promenade links und rechts der 150 m langen „Lovers Bridge“ (Puente de los Enamorados), die Santa Catalina mit Providencia verbindet. Am Südende der Insel ist ein verfallenes Fort mit Kanonen und eine Bucht mit einem kleinen Strand.

Ganz im Süd-Westen von Santa Catalina befindet sich eine Felsformation, vom Rest der Insel etwas abgesetzt, die von beiden Seiten aus gesehen tatsächlich an einen Kopf erinnert. Das ist der „Morgans Head“ (Cabeça de Morgan). Immer wieder höre ich von Schätzen, die hier und anderswo gefunden worden sind. Was da genau dran ist, schwer zu sagen. Irgendwo müssen die Reichtümer, welche der Pirat Henry Morgen mit seiner Crew zuhauf erbeutet hat, geblieben sein.

Die vereinigten Freibeuter von Amerika

1670 nahm der in Wales gebürtige Captain Henry „Harry“ Morgan die Inseln PROVIDENCIA UND SANTA CATALINA in Besitz, um von dort aus seine Überfälle gegen spanische Schiffe in der Karibik zu starten! 1671 gelang Morgan der größte Coup seiner Laufbahn: die Eroberung Panamas, zu jener Zeit die größte und reichste Niederlassung Spanisch-Amerikas. Als selbsternannter „Chefadmiral aller Bukaniersflotten und der vereinigten Freibeuter von Amerika“ konnte er für dieses Unternehmen rund 1.800 Mann auf 36 Schiffen aufbringen.

Am Ende verdächtigten die Freibeuter Morgan jedoch, sie betrogen und einen großen Teil der Schätze Panamas für sich selbst abgezweigt zu haben, weswegen Morgan sich nach Beendigung des Panama-Raubzuges und der Verteilung der Beute klammheimlich aus dem Staub machte.

Fest steht, dass Henry Morgan offenbar nicht der geschickteste Seemann war. Während seiner Freibeuterunternehmungen liefen mehrmals große Frachtschiffe durch Navigationsfehler auf Grund und ein weiteres ging während eines ausgiebigen Zechgelages durch eine Explosion im Pulvermagazin verloren. (Wikipedia)

Über und unter Wasser

Unsere Rundfahrt mit einem kleinen Motorboot um die geschätzten 20 km Küstenlinie von Providencia beginnt Richtung Santa Catalina. Zwei Tauchgänge sind inklusive. Da ich meinen Tauchschein nicht vollendet habe, geht es nur ein paar Meter in die Tiefe. Erster Tauchgang nahe Morgans Head, entlang einer Felswand. Wer schonmal in tropischen Gewässern tauchen oder schnorcheln war, kennt das Gefühl: eine andere Welt. Ein kurzer Sprung ins Wasser, die Aufhebung der Erdanziehungskraft trotz schwerer Sauerstoffflasche, der eigene Atem, laut, künstlich. Die meisten Fische scheinen sich überhaupt nicht an den blubbernden und maskierten Eindringlingen zu stören. Überall, wo sich was bewegt, wo leben ist, wo Fische und Korallen sind, hat die Schöpfung nicht an Farbe gespart. Ewiges Leben, ewiger Frühling, nein Sommer. Zurück an Bord: vergleichbar mit dem verlassen eines Kinos, eines Lichtspieltheaters.

Ein kleines Stückchen Fahrt weiter. Wir lassen „Morgans Schädel“ hinter uns. Vor uns tauchen seine Arschbacken („Las Nalgas“) auf, wie die Felsen am Horizont scherzhaft genannt werden. Kurzer Stopp an der Puente de los Enamorados („Lovers Bridge“), dann geht es über und gleich wieder unter Wasser weiter. Vom nördlichsten Punkt unserer Tagesfahrt ist es ein Katzensprung in ein kleines Paradies: Die Insel Crab Cay (Caja Cangrejo).

Hier gibt es nur einen Steg mit Strohdach. Null Einwohner (Homo Sapiens). Und es gibt nichts weiter zu tun, ausser: chillen und schnorcheln. Der Fischreichtum im seichten Gewässer am Steg ist faszinierend. Ein kleiner Rochen, der sich im Sand vergraben hat, fühlt sich gestört, wirbelt etwas Sand auf und „fliegt“ davon. Ob der wohl einen Stachel hat? Wie ich später erfahre, vermutlich schon: Brad und Miriam, auf Hochzeitsreise, haben ebenfalls einen Rochen gesehen. Miriam berührte den Rochen am „Flügel“, was er sich gefallen ließ. Doch als Brad am Schwanz des Tieres zog, bekam er den Stachel auf den Handrücken gepeitscht. Daraufhin ging es ihm gar nicht gut. Die Hand war geschwollen und er musste sich übergeben. Es ging ihm ein paar Stunden sehr schlecht. Rochen greifen allerdings niemals von sich aus an.

Next Stop: Tres Hermanos. Unser zweiter Tauchgang, diesmal zwischen den „Drei Brüder“ genannten Felsen vor der Küste, wo der Flughafen ist. John Jairo nimmt wieder die Harpune mit. Waffen flößen mir immer Respekt ein. Mit dem Pfeil einer Harpune möchte ich lieber keine Bekanntschaft machen. Fasziniert betrachte ich zwei Tintenfische, die mich scheinbar ebenso neugierig beobachten. Seltsame Gesellen. Ich weiß, dass ich sicher nicht auf ihrem Speiseplan stehe. Sie wissen jedoch nicht, dass sie auf unserem stehen. „Zack“ löst sich John Jairos Harpune, und „wusch“ sind die zwei komischen Kreaturen verschwunden und hinterlassen nur noch eine dunkle Wolke ihrer Tinte. Schluss mit lustig. Daneben geschossen. Klingt vielleicht etwas weichgespült, aber ich hoffe sehr, dass es den Beiden gut geht. Wäre doch zu traurig, wenn einer der zwei Calamare verletzt ist. Einen Schrecken haben sie allemal bekommen. Und ich auch! Mir ist „Herzkino“ mit Happy End lieber als Tatort.

Letzter Programmpunkt unserer Tagestour ist das Abendessen an der Manzanillo Beach. Rolando bereitet die harpunierten Fische zu. To live and let die. Kaum zu glauben, dass die mal so bunt waren. Schade, beides zusammen geht nicht: den Fisch im Wasser zu sehen UND in der Pfanne…

Bei der anschließenden Siesta im Sand mache ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit den Sandflöhen. Schon vorher hatte ich gehört, wie sich einige über ihre Stiche beschwerten, doch mich hatten sie bisher verschont (verschmäht?). Und sie stachen mir zum kennen lernen erstmal gleich in den Allerwertesten. Von da an sah ich sie immer schon fidel im Sand hüpfen und mit meinen Füßen flirten. Warum sie mich bisher in Ruhe gelassen hatten und jetzt plötzlich Geschmack an mir gefunden haben ist mir ein Rätsel.

Viele Besucher der Insel sah ich kommen und wieder gehen. Einer warf symbolisch als Geste eine Muschel zurück ins Meer und rief pathetisch, den Tränen nah: „Adiós, ich komme wieder, ich verspreche es!!!“ Bald werde auch ich mich verabschieden.

Alles hat ein Ende

Am Tag vor dem Abflug sage ich, dass ich glücklich sterbe, falls mein Flieger abstürzen sollte. Und das Einzige, das ich nicht vermissen werde, seien die Moskitos. „Pass auf,“ sagt John Jairo, „du wirst dich noch nach einem Stich sehnen.“ Vielleicht hat er Recht, wen’s juckt, der lebt. Ja, und tatsächlich, ich glaube ich vermisse die Biester.

Mein Flieger stürzte nicht ab – so kehrte ich verwandelt zurück. Vom folgsamen Kamel zum rebellierenden Löwen, und vom Löwen zum unbescholtenen Kind, womit das Spiel wieder von vorne beginnt. Jenseits von Eden.

Von den drei Verwandlungen

„Drei Verwandlungen nannte ich euch des Geistes: wie der Geist zum Kamel ward,

und zum Löwen das Kamel, und der Löwe zuletzt zum Kinde.“

(Also sprach Zarathustra)

Yesterday is history. Tomorrow is a mystery.

Today is a gift. That’s why it’s called the present.

Ayer es historia. Mañana es un misterio.

Hoy es un regalo. Por eso se llama el presente.

Packend ! Sehr schön : )

Eine der schwierigen Dinge am Reisen ist, dass man nicht alles auf Anhieb versteht, was einem so passiert. Man möchte bleiben, bis man versteht, und muss doch oft weiterziehen Und oft erschließt sich einem der Sinn erst am Ende der Reise. Ein schöner und ehrlicher Bericht über Erwartungen, Illusionen und das einfache Schauen.

was für ein abenteuer! ich habe beim lesen richtig mitgefiebert, was man als professor de yoga alles aufregendes erleben kann.