Dein Warenkorb ist gerade leer!

Eine Reise auf den Spuren der eigenen Jugend

An einem milden Oktoberabend schlendere ich durch das beinahe menschenleere Brooklyn Museum. Das mächtige Beaux-Arts-Gebäude am Prospect Park ist das zweitgrößte Kunstmuseum in New York und eines der größten in Nordamerika. An diesem Donnerstag ist bis 22 Uhr geöffnet, der Eintritt nach 18 Uhr frei. Verglichen mit dem Gedränge in den berühmten Museen der Upper East Side ist die Atmosphäre geradezu klösterlich, was die Dimensionen des Bauwerks noch spürbarer werden lässt. Hallenden Schrittes durchstreife ich teils verlassene Säle, vorbei an zahlreichen Erinnerungsstücken der amerikanischen Geschichte. Hier eine Jacke, die dem Lakota-Krieger Crazy Horse gehört haben soll, der 1876 General Custer am Little Bighorn River vernichtend schlug und dessen Konterfei aktuell in einem Mehrgenerationen-Projekt aus den Felsen der Black Hills in South Dakota geschält wird. Im Nebenraum dann Landschaftsansichten der sogenannten Hudson River School. Einer Künstlergruppe, die im 19. Jh. die spektakulären Naturszenerien dokumentierte, die sich den Europäern im Zuge der Westexpansion erschlossen.

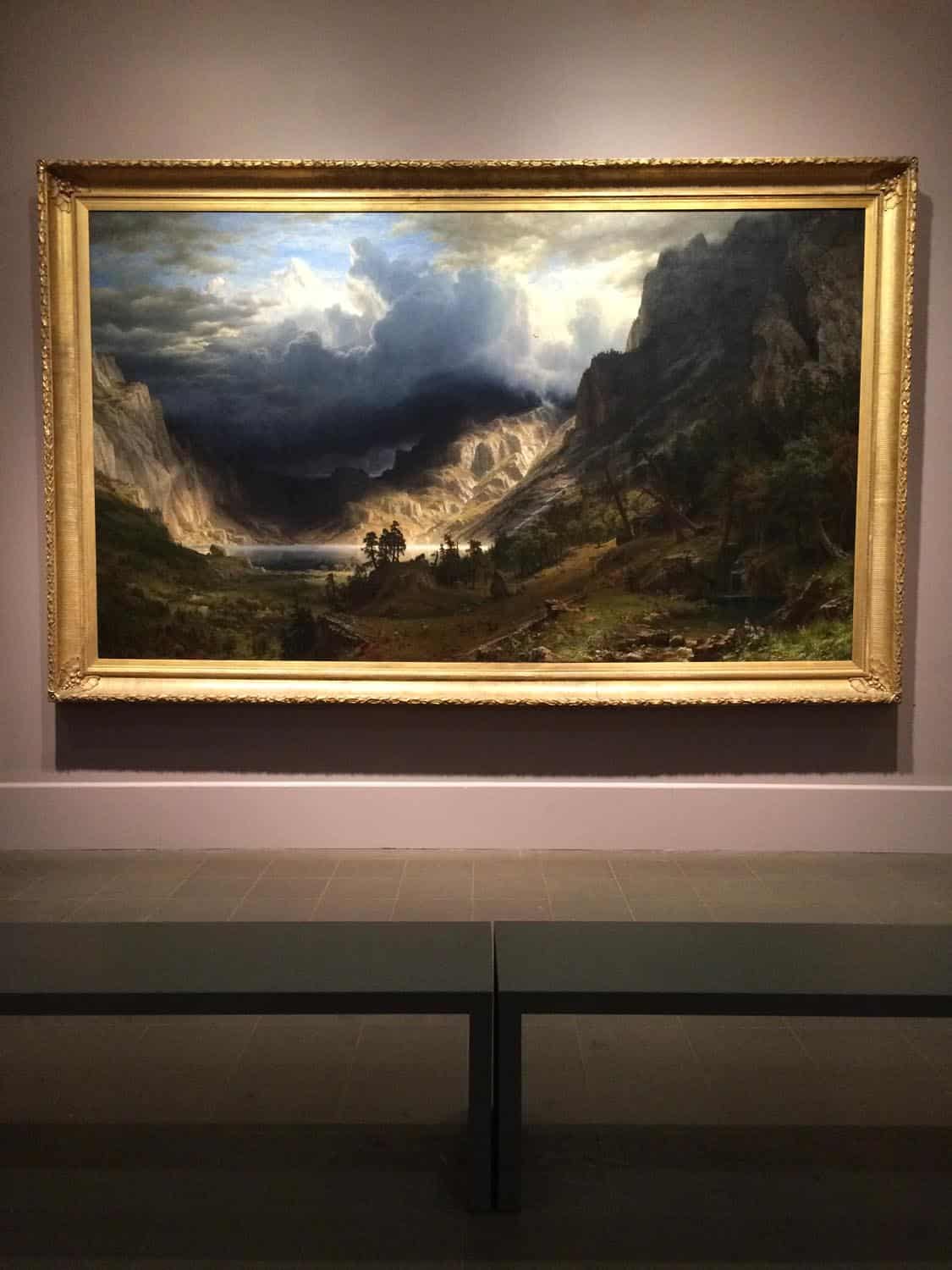

Eine sturmgepeitschte Landschaft von gewaltigem Ausmaß lässt mich innehalten. Storm in the Rocky Mountains, Mt. Rosalie von Albert Bierstadt, gemalt 1866. Mit seinen rund 3 x 4 Metern zieht das Bild den Blick in dem an tollen Gemälden nicht armen Ausstellungssaal magisch auf sich. Beeindruckt nehme ich auf einer Bank platz und verliere mich in der Szenerie.

Kunstwerke wie dieses haben die Weltsicht der Menschen von einst in ähnlichem Maße geprägt, wie es heutige Medien mit uns tun. Die Maler der Hudson River School präsentierten die Wunder der „Neuen Welt“ und trugen so ihren Teil dazu bei, dass die Europäer in Scharen über den Atlantik strömten. Viele ihrer Werke waren von der Idee beseelt, Amerika sei jener „Garten Eden“, dessen Existenz die Europäer vor Kolumbus’ Entdeckungsfahrt jenseits des großen Wassers vermuteten.

Albert Bierstadt: Storm in the Rocky Mountains, Mt. Rosalie, 1866, Brooklyn Museum, New York.

Während mein Blick über Bilddetails schweift, erinnere ich der Ursprünge meiner eigenen Begeisterung für Amerika. Als Teenager durfte ich nur selten fernsehen. Dieser Umstand hielt mich allerdings nicht davon ab, Guerillataktiken zu ersinnen, um heimlich unserem monströsen Röhrenfernseher nahezukommen. Einem dieser kapitalen Brummer, die nur unter größeren körperlichen Strapazen bewegt werden konnten.

Sobald sich die Familienoberhäupter zum Mittagsschlaf zurückgezogen hatten, schlich ich ins Wohnzimmer und platzierte mich ganz dicht vor dem Gerät. Den Ausschalter in Reichweite für den Fall, dass schlechter Schlaf, eine schwache Blase oder die Zeugen Jehovas die Erziehungsberechtigten vorzeitig aus ihren Gemächern zwang.

Gebannt klebte ich vor der Mattscheibe und verfolgte, wie sich MacGyver mit cleveren Basteleien aller Widersacher entledigte, der stolze Apache Winnetou sein Land vor dem weißen Mann verteidigte und sich das A‑Team durch die täglichen Episoden prügelte.

In diesen Stunden wurde meine Faszination für Amerika geboren. Alles dort wirkte schöner, lässiger, vielfältiger, kreativer und fortschrittlicher als die norddeutsche Provinz, die meine Heimat war. Ich wollte Anzüge tragen wie Don Johnson in Miami Vice, Rappen wie Eminem und Skaten wie Tony Hawk. Stattdessen trug ich Omas Strickpullis, spielte Cello und tanzte meinen Namen.

Mit den Jahren entwickelte ich eine besondere Affinität für New York, dem „concrete jungle where dreams are made of“, wie Alicia Keys in ihrer Hymne an die Stadt am Hudson River so treffend singt. Was mir darüber bis zu meiner Reise bekannt ist, habe ich vor allem in TV und Kino „gelernt“. Ich begleitete Woody Allen und Diane Keaton auf ihrer Wanderung durch Manhattan, die morgens auf einer Parkbank am East River, im Schatten der Queensboro Bridge, ihr Ende fand (Manhattan). Ich saß mit Harry und Sally bei Katz’ Delicatessen (Harry & Sally), bin in de Niros Taxi durch die Nacht gefahren (Taxi Driver), war mit Dustin Hoffman im Central Park joggen (Marathon Mann) und lernte mit Charlie Sheen die Raffgier der Hochfinanz kennen (Wall Street).

Nun bin ich tatsächlich an diesem mythischen Ort, um all jene über die Jahre gesammelten Vorstellungen mit Bildern der Realität zu vergleichen. Um etwaige Vorurteile ab- und eigene Urteile aufzubauen. Für mich einer der wichtigsten Gründe für das Reisen.

Ich löse mich von Bierstadts Bergen, verlasse das Museum und trete hinaus auf den abendlichen Eastern Parkway. Wenige Tage zuvor ist mein Flieger auf dem Rollfeld des JFK International Airport aufgesetzt. Stilecht im gelben Taxi fahre ich gen Manhattan. Ein waschechter Doorman öffnet die Eingangstür eines Appartementhochhauses und ich trete zur längsten Fahrstuhlfahrt meines Lebens an. Vom Balkon des 24ten Stockwerks brüllen Straßenlärm und Aussicht unmissverständlich: Welcome to the Big Apple!

Lichter der Großstadt

Begeistert beschließe ich, noch am selben Abend ein Stück dieses „großen Apfel“ zu kosten und stürze mich ins Getümmel am nahe gelegenen Times Square. Auf dem Weg dorthin umgeben mich grelle Lichter touristischer Ramschläden, der Duft von Streetfood und die Gestalten der Nacht. Ich muss an Taxi Driver und Travis Bickles klagende Gedanken über den Zustand der Stadt denken. Auch jetzt stapeln sich Müllsäcke und verbreiten ein süßliches Aroma. Massen von Autos quälen sich in den Straßen voran. Manche hupen, aber wohl nur aus Prinzip, denn bringen tut das hier nicht wirklich etwas. Mancherorts wabert der Duft von Marihuana in der Luft. Obdachlose liegen entlang der Bürgersteige, auf denen Menschenmassen zum neonflimmernden Epizentrum Manhattans pilgern.

Der Filmklassiker von Martin Scorsese handelt in jenen Tagen, als dieser Bezirk sinnbildlich den Verfall einer stolzen Metropole verkörperte. Als Drogen, Kriminalität und Pornokinos den Alltag prägten. Damals wie heute ist es ein surrealer Ort, der viele Namen trägt und jährlich von Millionen Menschen frequentiert wird. Für die einen ist er der Nabel der Welt, für andere ätzender Kommerz.

Es ist Samstagabend und der Bewegungsspielraum gleicht stellenweise einer Metro-Fahrt zur Rush-Hour. Auf den Stufen der im Zentrum des Platzes errichteten roten Treppe lasse ich den Wahnsinn auf mich wirken. Broadway-Shows, Filme, Produkte und Erlebnisse werden auf gigantischen Reklametafeln beworben und wetteifern in satten Farben um meine Aufmerksamkeit. Die Geräuschkulisse ähnelt einem mächtigen Rauschen, das bei genauerem Hinhören in Dutzende Fremdsprachen, Musik, Automotoren, Hupen, Gelächter und andere Dinge ausfranst.

Von Sinneseindrücken benebelt mache ich mich auf den Heimweg und überblicke anschließend vom Balkon die Lichter der Großstadt. Unter mir schiebt sich der Verkehr die 11th Avenue hinauf Richtung Norden. Zu meiner Linken liegt der Hudson River im Dunkeln und speit auch weit nach 23 Uhr einen unablässigen Strom an Fahrzeugen aus dem ihn unterführenden Lincoln-Tunnel, der Manhattan mit New Jersey verbindet.

Mich fasziniert der Gedanke, dass alles, was sich in seiner Monstrosität vor mir ausbreitet, von Menschen erdacht und errichtet wurde. Ein inspirierendes, chaotisches Sinnbild menschlichen Potenzials. Hinter jedem der Abertausend erleuchteten Fenster verbergen sich Geschichten und Schicksale, die den Rhythmus dieses Mega-Metropolis prägen und seine Prozesse am Laufen halten.

New York ist in der Tat eine Stadt, die niemals zu schlafen scheint. Sie lässt auch mich nicht ruhen, weil die Kakofonie der Geräusche erst in den frühen Morgenstunden für einen flüchtigen Augenblick etwas abklingt, nur um kurz darauf zum erneuten Crescendo anzuschwellen. Die Energie und das Tempo hier sind ansteckend, nichts scheint (lange) still zu stehen. Es passt zu meiner Art des Reisens. Immer in Bewegung, streunend, um einen querschnitthaften Blick auf das Leben einer Region zu erhaschen.

Von Rappern und Streetball – Unterwegs in Harlem

Am nächsten Morgen mache ich mich mit der New Yorker Metro und der gewöhnungsbedürftigen Vorliebe der Amerikaner für Klimaanlagen vertraut. Luftig bekleidet bevölkern sie die Züge, während recht frische Temperaturen ihre Haut umschmeicheln und ich darüber sinniere, die nächste Fahrt besser mit Schal und Jacke anzutreten.

Das Navigieren des Metronetzes von Manhattan ist indes ein Kinderspiel. Es kennt, abgesehen von einigen Linien, die Midtown Richtung Queens kreuzen, im wesentlichen zwei Richtungen. Uptown und Downtown. Doch es lauern Tücken. An einem der Ersten Reisetage verwechsle ich die express train (hält an wenigen Stationen einer Route) mit der local train (hält an jeder Station). Anstatt wenige Blocks Uptown zu fahren, finde ich mich plötzlich in Harlem wieder. Jenem nördlichen Teil Manhattans, der aufgrund seiner Kriminalitätsrate früher landesweit berüchtigt gewesen ist. Irritiert entsteige ich der Bahn und nehme sicherheitshalber den nächsten Zug zurück, als ich realisiere, wo ich mich befinde. Die Station ist kaum besucht, Graffitis schimmern im Neonlicht. Zwar erhält man längst keine Tapferkeitsmedaille mehr, wenn es einen in diese Gegend verschlägt, dennoch schieben sich mir ungefragt all die Stereotype und Filmszenen von Drogendeals und schweren Jungs wie ein Schleier vor das Bewusstsein, die meine Vorurteile des Stadtteils noch immer zu prägen scheinen.

Ich nehme dieses Erlebnis zum Anlass, abermals nach Harlem aufzubrechen, um diese Vorstellungen mit Eindrücken der Realität zu überschreiben. Denn genau dafür bin ich schließlich nach New York gekommen. Im Wohnzimmer einer rüstigen Dame, die immer Sonntags dorthin einlädt, lausche ich Parlor Jazz und verspeise bei Amy Ruth’s in herzlichem Ambiente Chicken & Waffles mit obszönen Mengen an Butter und Ahornsirup. Das zu dieser Stunde bestens besuchte Restaurant ist eine Institution in Harlem. Eines der Geheimnisse von Amy Ruths bekannter Rezeptur ist Zeit. 24 Stunden marinieren Hähnchenschenkel in einer geheimen Gewürzmischung und 24 Stunden gedeiht der Waffelteig in einer Schüssel, ehe alle Zutaten zu einem herrlichen Gaumenschmaus zusammengeführt werden. Gesund ist das sicherlich nur bedingt, das macht aber nichts. Es heißt schließlich Soul Food, Seelennahrung. Und genauso beseelt fühle ich mich auch, als ich meinen zum Bersten gefüllten Körper nach verrichteter Tat zur Tür hinaus auf die Straße rolle.

Ich stelle fest, dass aus dem berüchtigten Problemviertel ein Stadtteil im Aufbruch erwachsen ist. Touristen spazieren auf der 125ten Straße, vorbei am legendären Apollo-Theater, die Gentrifizierung lässt Mieten steigen. Es sind Entwicklungen, die Hoffnung machen, teils jedoch blenden, weil sie neue Herausforderungen für die lokale Gemeinschaft mit sich bringen.

Ich spaziere entlang prächtiger Brownstones in der Striver’s Row und wage mich gar in die sogenannte “Danger Zone”, um das dem 1999 in der Nähe erschossenen Rapper Big‑L gewidmete Wandbild zu bestaunen. Bezeichnenderweise ereignete sich wenige Tage vor meinem Besuch an dieser Stätte ein Zwischenfall, der einen jungen Afroamerikaner das Leben kostete und dessen Ableben mit einer Hinweistafel betrauert wird.

Lamont Coleman alias Big‑L war auf dem Weg ein Großer in der Musikbranche zu werden und hat Stars wie Jay‑Z oder Eminem geprägt. Der Künstler Floyd Simmons hat ihm ein Denkmal gesetzt, das zum Zeitpunkt meines Besuchs leider von einem Gerüst verstellt war.

Wenngleich das Rad der Zeit vieles in Harlem zum Positiven gewandelt zu haben scheint, sind die Geister der Vergangenheit nicht vergessen. Auch im nordöstlichen Teil, beim legendären Rucker Park Basketball-Court, atme ich die sozialen Probleme, die früher nahezu die gesamte Gegend eingenommen haben. Bis auf ein paar Teenager ist der Platz an diesem Nachmittag verlassen. Das Netz eines der Körbe hängt in Fetzen herab, im Hintergrund türmen sich die 1.616 Sozialwohnungen der tristen Polo Grounds Tower. Fernab der Edelboutiquen und Luxusappartements im Herzen Manhattans ist das die andere Realität New Yorks. Immer wieder geistern Geschichten von tödlichen Zwischenfällen in diesem Wohnkomplex durch die Tagespresse – sofern sie medial überhaupt zur Kenntnis genommen werden. Kaum vorstellbar, wie dieser Bezirk zum Leben erwacht, wenn sich die Besten Streetballer im Rucker Park treffen und mit ihren spielerischen Fähigkeiten die Grenzen der Kreativität ausloten. Es heißt, in New York und speziell an diesem Ort sei der Streetball erfunden worden. Eine spektakulärere Form des Berufsbasketballs, den ich einige Tage zuvor im Madison Square Garden gesehen habe, wenngleich die Tricks der Straßenspieler längst zum Repertoire vieler NBA-Profis gehören.

Mekka des Streetballs. Im Rucker Park treffen sich die Ballkünstler zum Schlagabtausch. Nicht selten mischen sich auch gestandene NBA-Profis darunter.

Im Rucker Park werden Stars geboren und bereits Etablierte können street credibility erlangen. Kobe Bryant war hier, ebenso Allen Iverson. Und der junge Kevin Durant, der 2011 in einer heißen Augustnacht mit 66 Punkten eine Leistung für die Ewigkeit aus dem schlaksigen Ärmel schüttelte, nachdem er der Legende zufolge vorab einen Teller gebratenes Hühnchen sowie Mac & Cheese verspeist haben soll. Soul Food eben.

Auf dem Rückweg werden popkulturelles Zerrbild und Realität kurzzeitig eins beim Anblick eines waschechten „Gangsta“, der mit wummerndem Ghettoblaster flaniert und mich in jene Tage zurückversetzt, an denen diese Einflüsse meinen „Dresscode“, meinen Musikgeschmack und meine Annahmen über Amerika bestimmt haben. Einer Zeit, in der die dortige Hip-Hop- und Straßenkultur das waldörfliche Idyll meiner Schule erschütterte und ich meinen schmächtigen Körper in übergroße Pullover sowie Hosen hüllte, deren Maße einem Schlafsack nicht fern waren.

Träume und Realitäten

In den kommenden Tagen gehe ich den Einflüssen meiner Jugend weiter nach. In der Lower East Side, einem Viertel, über dessen drogengeprägte Vergangenheit zunehmend die Hipster-Apocalypse hereinbricht, sitze ich in Gedenken an Harry & Sally bei Katz’s Deli vor einem mächtigen Pastrami-Sandwich von großer Saftigkeit. Jener Tisch, an dem Meg Ryan und Billy Crystal in Rob Reiners Kult- Komödie Platz nahmen, ist selbstredend besetzt. Das berühmte Happy-End bleibt allerdings aus.

Am Coleman Ground Skatepark, unterhalb der Manhattan Bridge, beobachte ich die Tony Hawks von morgen und streife durch die Straße, in der die Rap-Ikone Notorious B.I.G. aufwuchs, dessen Porträt ich auf etlichen großformatigen Street Art Murals in Brooklyn – von Bed-Stuy bis Bushwick – entdecke. Ich spüre die Hauptschlagader des Weltfinanzsystems in den Straßencanyons des Financial District, dessen Dynamiken Oliver Stone in Wall Street so brillant offenbart hat, und treffe im American Indian Community House in Manhattans wuseliger Chinatown den Großneffen jenes Crazy Horse, dessen Kleidung ich kurz darauf in einer Vitrine des Brooklyn Museum bestaunen würde.

Den „Schmelztiegel der Kulturen“, den viele in New York erkennen, erlebe ich nirgendwo so deutlich wie in Jackson Heights/Queens. Hier treffen Mittlerer Osten, Asien, Latein- und Südamerika mit bunten, teils ineinander verschachtelten Geschäften aufeinander. Auf den Spuren von Anthony Bourdain verköstige ich hier nepalesische Teigtaschen in einem winzigen, versteckten Imbiss, der lediglich über einen Laden für Handy-Zubehör erreichbar ist.

Am Abreisetag sitze ich am Flughafen, kaue auf einer Mahlzeit, fühle mich weltmännisch und lasse das erlebte Revue passieren. Meine Streifzüge haben mich in beinahe jedes Viertel Manhattans getragen, hinüber nach Queens und bis ins russisch geprägte Brighton Beach, am äußeren Rand von Brooklyn. Wer an New York denkt, denkt zumeist an Manhattan und seine Postkartenmotive, die Filme, Reiseführer, Magazine und Instagram-Influencer stetig präsentieren. Stereotype lassen sich eben leichter vermarkten und Wiederholung schafft vertrauen. Das ständige Aufwärmen bestimmter Sichtweisen sickert nach und nach ins Unterbewusstsein und formt unsere Wahrnehmung. Es ist eine grundlegende Technik der Meinungsmache. Wir glauben dadurch zu „wissen“, wie die Welt aussieht, welche Länder und Orte sehenswert und welche scheinbar gefährlich sind. Drum betrachte ich das Reisen in Zeiten medialer Dauerbeschallung als fast wichtiger denn je, um sich ein eigenes Bild zu machen, statt allein den Bildern anderer zu vertrauen.

Wie jede Metropole ist New York eine Stadt mit etlichen Schattierungen und Nuancen, von denen ich lediglich eine grobe Skizze einfangen konnte. Manches entsprach meinen Ideen, manches weniger. So deckten sich meine Eindrücke von Harlem natürlich nicht mit denen des verwahrlosten Ghettos, die sich mir in meiner Jugend eingebrannt haben. Das liegt an der vorangeschrittenen Zeit, aber auch an der Vielzahl von Lebensrealitäten, die ich dort antraf und die Filme in dieser Komplexität kaum vermitteln können.

Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich versuche, die Lebenswelt auf Gefühle abzutasten, die mir zuvor durch filmische Abbilder derselben aufgedrängt wurden. Das gelingt nur sporadisch, weil Filme (und Serien) Reales verdichten und durch geschicktes Set Design verändern – ganz ähnlich, wie es schon Albert Bierstadt in seinen Gemälden zu tun vermochte, deren Wahrheitsgehalt Historiker teilweise anzweifeln. Während er damals seinen Landsleuten eine Idee des amerikanischen Westens präsentierte, vermitteln uns Spielfilme heute ebenfalls Ideen bestimmter Regionen – wenngleich deutlich raffinierter. „Woody Allens“ Bank am East River suche ich vergebens.

Manhattan (1979), Regie: Woody Allen. Quelle: indiewire.com.

Schreibe einen Kommentar