Dein Warenkorb ist gerade leer!

Tokio ist die Speerspitze der japanischen Moderne: neonfarben, elektrisierend, futuristisch, eine überdrehte Version westlicher Urbanität. Man hat das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Doch dort wartet das Ende eines ewigen Traums.

Wenn in Shinjuku abends die Hochhäuser zu strahlen beginnen, steht man in der Zukunft. In einer Science-fiction-Stadt im Neonschein. Lichter stürzen die Fassaden hinab wie bunte Wasserfälle, ein riesenhafter Krebs über dem Eingang eines Ladens bewegt seine Scheren. Überall Elektronik, Monitore und Handyschalen. Schimmerndes Glas, erleuchtete Nacht. Der Tag ist vorbei, und die Bürgersteige sind voll mit Menschen.

Ich bin vom Park Hyatt herübergelaufen, wo die japanische Tourismuszentrale mich freundlicherweise einquartiert hat, bis zur Shinjuku-Station, dem größten Bahnhof der Welt, wo jeden Tag 3,5 Millionen Passagiere ein- und aussteigen. Am Nachmittag bin ich nach einem strapaziösen Flug über Taiwan in Tokio gelandet und habe im Hotel nur kurz gedöst. Das futuristische Glühen der Stadt, das sich in meinen staunenden Augen spiegelt, brennt jetzt alle Müdigkeit aus dem Körper.

Eine Woche eng getakteter Recherchen steht mir bevor. Ich stehe zum ersten Mal in der größten Stadt der Welt, einer Metropolregion mit 35 Millionen Menschen. Ich denke: Irre ist das, jetzt gehen wir mal los.

Gleich hinter der Shinjuku Station beginnt Kabukicho, das Rotlichtviertel. Es sieht aus wie ein kitschiger Vergnügungspark. Über einer Bar zeigt die Werbetafel Frauen in Unterwäsche und mit Maschinengewehren, sie nennen sich »tank girls«, das Ganze sieht aus wie die Einladung zu einem schlechten Actionfilm mit ein paar Softporno-Szenen.

Der Lolita-Fetisch ist offensichtlich: Das Schönheitsideal sind Schulmädchen mit Miniröcken und Bambiaugen. Die Intimrasur, könnte man annehmen, zählt in Japan nur deshalb nicht zum Beauty-Standard, weil die Frauen dann wirklich aussähen wie Kinder.

In Kabukicho stehen auch viele sogenannte Love Hotels mit pinken Lichtern und matten Scheiben, damit niemand sehen kann, wer hier ein- und ausgeht, um, ja was zu tun? Eher doch Liebe machen als mit einer Prostituierten zu schlafen, das jedenfalls legt die unschuldige Ästhetik nahe. Gefährlich ist dieses Viertel nicht, sofern man sich nicht von einem windigen scammer in eine halbseidene Bar locken lässt.

Die nähere Umgebung meines Quartiers zu erkunden, erscheint mir für den ersten Abend sinnvoll. Ich laufe durch die Straßen und Geschäfte. In einem Einkaufszentrum zeigen gleichzeitig zwanzig Fernseher an der Wand Werbung für Fernseher. Der Fortschritt, der sich besonders an diesem Ort der Welt über den ständigen Zugriff auf Konsumangebote definiert, wird ständig rückgekoppelt und versichert sich seiner eigenen Omnipräsenz. Ich bin komplett überfordert und auch ziemlich fasziniert.

Um die ersten Eindrücke verarbeiten zu können und weil ich langsam ziemlich Hunger habe, setze ich mich in einen Motsu-Imbiss. Dort gibt es erst einmal einen Oolong-Tee mit Eiswürfeln. Der Gast zahlt eine Art Tischnutzungsgebühr. In der Auslage liegen Fleischspieße. Vom Schwein gibt es Herz, Lunge und Leber, aber auch Gebärmutter (kobukuro), Eierstock (tsubo-kobukuru) und Vagina (kata-kobokuru).

Eine junge Japanerin mit geflochtenem Hut und blauem Kleid wartet am Tresen auf ihr Essen, während sich der Rauch ihrer Zigarette mit den Dämpfen des Grills vermischt. Sie sitzt so anmutig da, dass ich sie mir sofort in einem Café auf der Pariser Avenue de Champs-Elysées vorstellen kann.

Im Gegensatz zu den Europäern sind die Japaner in der Öffentlichkeit nie laut, aufbrausend oder zügellos. Tokio ist zwar größer, greller und irgendwie überdrehter als die westlichen Großstädte, die ich bisher gesehen habe. Aber gleichzeitig ist alles effizienter, disziplinierter, weniger störanfällig: ein Zustand, der den großen Asienreporter Tiziano Terzani in die Depression trieb.

Alard von Kittlitz hat einmal in der F.A.S geschrieben: »Insgesamt wirkt Japan entsetzlich überlegen.« Tatsächlich ist die Stadt höchst zivilisiert. Eine »feindfreie Zone«, so nannte Georg Diez einmal Singapur. Man könnte das gleiche über Tokio sagen. In der Reisereportage, die ich später schreibe, formuliere ich es so: »Man ist wie elektrisiert, aber wagt es nie, einem übermütigen Impuls zu folgen.«

Fleiß, Leistung und Gehorsam, das waren die Erfolgsfaktoren des japanischen Aufstiegs. Und was ist morgen?

Japan ist dasjenige asiatische Land, das als erstes bedingungslos in die Moderne nach westlichem Vorbild aufgebrochen ist. Und Japan geriet als erste bedeutende Industrienation in eine große Deflation, die nun schon seit mehr als 20 Jahren anhält. Die massenhaft hergestellten Waren wollen einfach nicht mehr entsprechend viele massenhafte Abnehmer finden. Mit der Verschuldung wuchs die Verunsicherung. Natürlich, der Reichtum in Tokio glitzert und leuchtet immer noch. Aber die Fortschrittseuphorie ist verschwunden.

Japan steht am Zenit einer Aufwärtsentwicklung, auf die wohl ein langsamer Zerfall folgt oder im besten Fall eine Konstante, so ein Zustand des gefühlsgedämmten Dauerwohlstands, wie ihn Leif Randt in seinem Roman Schimmender Dunst über Coby County beschreibt: Alles ist angenehm, ohne Not, im Kern wirklich hervorragend, nur der selbstvergessende Überschwang bleibt aus, die Zukunft ist verdunkelt. Japan steht am fin de siècle eines großen Jahrhundertaufschwungs.

In Tokio fühlt man noch einmal nach vorne, ob noch etwas kommt. Was für ein Gefühl ist das dort, wo der große Traum zu seinem Ende kommt?

Irgendwann treibt mich die Müdigkeit doch ins Hotel, und ich falle in einen traumlosen Schlaf, 21 Stockwerke über der Stadt. Morgens hängt Tokio blass in den Wolken. Die Neonlichter sind erloschen.

Ich zwinge mich um 7 Uhr aus dem Bett, um früh mit der Besichtigung der Stadt beginnen zu können. An der Rezeption meines überaus vornehmen Hotels händigt man mir einen U‑Bahn-Plan aus. Der Verlauf der bunt eingezeichneten Linien sieht aus wie das achtlose Gekritzel eines Kindes, so verwirrend erscheint das Streckennetz auf den ersten Blick. Später finde ich mich jedoch erstaunlich gut zurecht.

Der Morgen klart recht schnell auf. Geschäftsleute eilen zur Shinjuku Station. Der Bahnhof ist verschachtelter als die meisten deutschen Flughäfen. Menschen schwappen über die Rolltreppen wie Wassermassen. Sie haben es eilig, aber stellen sich vor den eingefahrenen Zügen in einer Reihe auf. Dafür gibt es Markierungen am Boden. Auch dass die Japaner in der U‑Bahn mit ihren Gesichtern an der Scheibe kleben, lässt sich erst einmal nicht bestätigen.

Ich fahre zuerst ins Shoppingviertel Ginza mit seinen unverschämt teuren Boutiquen und zum Kaiserlichen Palast. In den Eastern Gardens trainiert die Imperial Police Kendo, die Schreie dringen durch die hohe Hecke.

Danach geht es in das altstädtische Viertel Ueno mit seinem berühmten Park. Dort steht das Denkmal von General Takamori Saigo, der 1868 bei der Meiji-Restauration als Hauptbefehlshaber der Kaiserlichen Truppen die Soldaten des Shoguns besiegte und die Macht des Kaisers wiederherstellte. Er war einer der berühmtesten Samurai und Vorbild für die Rolle des Last Samurai im gleichnamigen Film.

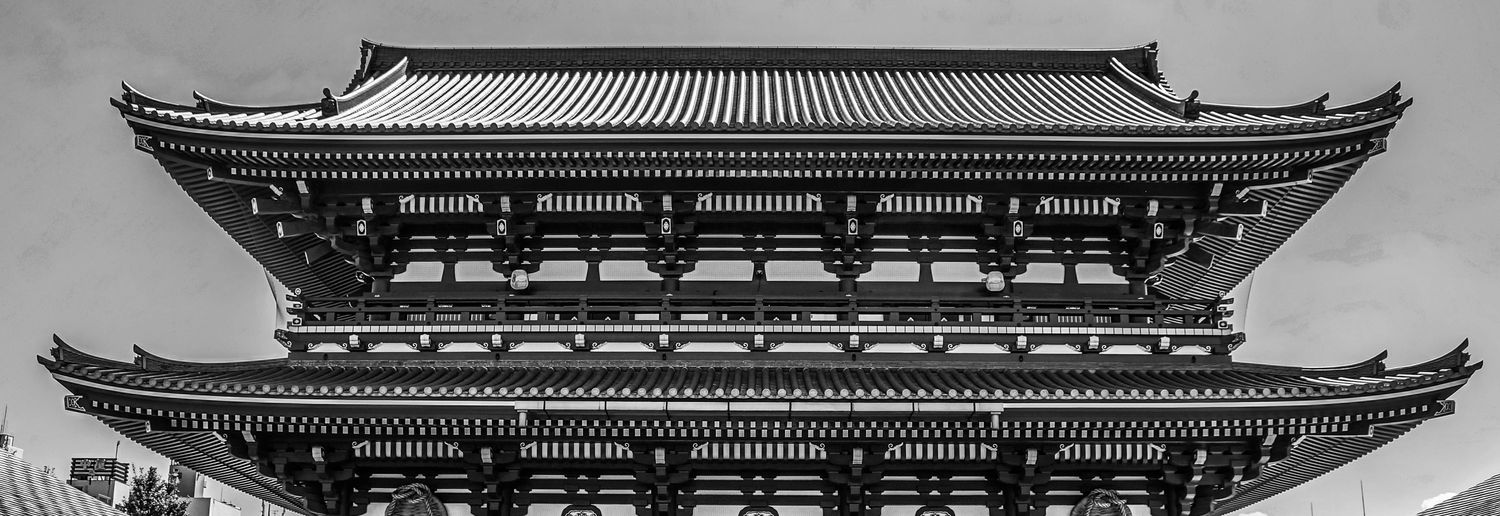

Das älteste Tempelgelände Tokios befindet sich in Asakusa: der Sensoji-Tempel, eine stark frequentierte Touristenattarktion, die ich mir auch anschauen muss. Danach folgen: das Elektronik- und Animeviertel Akihabara, der Meiji-Schrein und schließlich das Hipsterviertel Shibuya / Harajuku.

Die Takeshita-Straße sieht aus wie eine Mischung aus Urban-Fashion-Mekka und Disneypark. Teenager-Mädels mit Snapback-Kappen und Obey-Mützen laufen durch die Gasse, als sei es das selbstverständlichste auf der Welt und keine todernste Distinktionsgeste. Andere Brands heißen GR8 und #Kill_yo, die Schuhe haben eine grelle Plastikoptik. Harajuku ist westliche Popkultur, nur verspielter und mit mehr Bonbonfarben.

Die Distanzen in Tokio sind naturgemäß unwahrscheinlich groß. Man steigt die Treppen zu einer U‑Bahn-Station hinab und muss noch einmal einen halben Kilometer laufen, bis man seinen Zug erreicht. Doch man wird immer wieder auf den Weg gebracht, von freundlichen Polizisten, hilfsbereiten Tokiotern, von kleinen Lolita-Mädchen auf Hinweisschildern, die erklären, wie man sich im Tempel zu verhalten oder in die Metro einzusteigen hat.

Auf dem Jutebeutel einer jungen Frau steht: »Do not spend time beating on a wall / hoping to transfer it into a door.« Das ist programmatisch für das Verhalten der Japaner. Niemand verliert die Kontrolle, niemand verliert sein Gesicht.

Nach 10 Stunden Sightseeing ruhe ich eine Weile im Hotel. Dann beschließe ich, das Ausgehviertel Roppongi aufzusuchen. Ich könnte zwar ebenso gut schlafen, aber es gilt die alte Reisemaxime, dass man erst dann wirklich in einer Stadt war, wenn man ihr Nachtleben gesehen hat.

Außerdem ist natürlich die Frage interessant: Wo in Tokio ist es angesichts von allgegenwärtiger Selbstdisziplin und Mäßigung möglich, Zügellosigkeit und Exzess zu erleben? Die Antwort soll nur wenigen Stunden auf sich warten lassen.

Roppongi also, das Partyviertel: sicher eine gute erste Adresse, wenn es einen ohne konkreten Plan hinaus in die Nacht zieht.

In einer bei Ausländern häufig besuchten Bar treffe ich auf einen Frankokanadier namens Felix, der mir von seinem Besuch in einer maid bar erzählt: Die Bedienungen dort sind neko-girls, Frauen mit Katzenkostümen. Sie haben Felix nur serviert, wenn er zweimal laut »miau miau« rief. Das ist aber schon alles, es geht in diesen Etablissements keineswegs um Sex. Das Ganze ist von der Mangakultur beeinflusst, es kommen ganz normale Leute.

Ich lerne in der Bar einen anderen Deutschen kennen, und wir beschließen, da draußen zusammen unser Glück zu versuchen. Die letzten U‑Bahnen fahren bald und die folgenden erst am nächsten Morgen. Aber das ist ein Umstand, der zu dieser Stunde der Nacht ohne weitere Irritationen in Kauf genommen wird.

An den Namen des Clubs, den wir ansteuern, kann ich mich nicht erinnern. Wir holen, so viel ist sicher, noch Geld an einem Automaten und fahren mit dem Taxi los.

Im Club selbst führt ein Aufzug nach oben. Die Türsteher sind kein Problem. In der Haupthalle zeichnet das Stroboskop Silhouetten in die Luft. Zu meiner Überraschung sind fast nur Japaner auf der Tanzfläche. Wir ordern an der Bar Gin Tonic, als habe der Abend gerade erst begonnen. Eine verhängnisvolle Fehlwahrnehmung.

Wir tanzen, trinken und reden uns in den Rausch. Die Erinnerungen verschwimmen bereits, schieben sich ineinander, bekommen Lücken. Smalltalk hier, ein Gespräch dort. Gesichter bleiben ohne Ausdruck, Gespräche ohne Inhalt, der Raum hat keine Konturen und wird mehr durch die Musik begrenzt als durch die Wände.

Hier also ist der Exzess möglich. Die Auflehnung in einem abgegrenzten Raum, zu einer scharf umrissenen Zeit, in einer Dunkelkammer, in der sich alles vermischt. Hier ist es auch möglich, die Vereinsamung und die Stagnation zu überwinden und sich in einem Kollektiv zu spüren. Es geschehen Eindeutigkeiten und Uneindeutigkeiten, und zwar viel direkter und unvermittelter als im »normalen Leben« des japanischen Alltags.

»Die Japaner testen, was mit einer hoch entwickelten Zivilisation geschieht, die im Stillstand verharrt«, schrieb der Journalist Malte Henk einmal in der ZEIT. Ein Experiment, »wie es noch keines gegeben hat.« Es sei die Zukunft selbst, die an ihr Ende gekommen ist.

Am Morgen wollen die jungen Menschen in diesem Club vielleicht wieder Bankangestellte oder Versicherungskaufleute werden, die letzte Kolonne der Glitzerwarenwunderwelt, die sie in Tokio umgibt. Vielleicht wollen sie aber auch anders sein als ihre Eltern, nur sie können es irgendwie nicht, anders sein als die roboterartigen Männer in der Bahn mit ihren schwarzen Anzügen, zwischen denen ich um 7 Uhr früh ohne den Hauch einer Orientierung aufwache.

Ich muss wiederkommen, nach Japan, nach Tokio.

Aber verdammt, heute muss ich zum heiligen Berg Fuji.

Wie um alles in der Welt komme ich ins Hotel?

Erschienen am

Antworten

Tokyo ist die Speerspitze und nicht die Sperrspitze der japanischen Moderne.

Du schenkst mir einen Duden ? – Ich habe dein Facebookprofil gesehen.

Danke, ist korrigiert. Ich verschenke keine Duden.

Vielen Dank für den tollen Blog Post. Macht auf jeden Fall Lust auf meinen kommenden Trip nach Tokio

[…] Von seinen ersten Eindrücken von Tokio, einigen Gedanken über die möglicherweise düstere Zukunft Japans und einer berauschenden Nacht in der sonst so disziplinierten Hauptstadt schreibt Philip in einem absulot lesenwerten Beitrag mit tollen Bildern auf reisedepeschen.de. […]

Vielen Dank für die Infos, dein Blogpost kam gerade richtig 🙂 Ich fliege morgen selbst zum ersten Mal nach Tokio. LG Franzi

Dein Blog ist sehr interessant und hat mir bereits einen Einblick in Tokio und eine mir fremde Kultur gezeigt. Ich selbst werde im Mai 2015 für 12 Tage in Tokio bei einer Freundin (wobei das Wort »bei« nicht ganz stimmt, da die Häuser anscheinend winzig sind und keinen Platz für Übernachtungsgäste bieten, weshalb ich mir ein Hotel in der Umgebung von Ikebukuro gesucht habe) verbringen. Bin bereits sehr gespannt darauf.

Da ich in einem Reisebüro arbeite und echt erstaunt war, wie schwierig es ist, ein Hotel zu finden, welches meinen Vorstellungen entspricht und mein knappes Budget nicht übersteigt, stellt sich mir eine Frage:

Wie kommt man zu der Ehre von der Japanischen Touristenzentrale in ein Hotel einquartiert zu werden? 🙂Und, wie heisst die Bar, in welcher man häufig Ausländer antrifft und internationale Kontakte knüpfen kann?

Grüsse aus der Schweiz

Jessmen

Hallo Jessmen,

ich bin beruflich in Japan gewesen und hatte daher das Glück, mich nicht selbst um eine Übernachtung bemühen zu müssen. Von daher kann ich leider mit Hotels nicht weiterhelfen.

Auch der Name der Bar ist mir leider entfallen.

Sorry, dass ich nicht mehr sagen kann!

Schreibe einen Kommentar