Dein Warenkorb ist gerade leer!

Meine erste Begegnung mit Indien hätte kaum schlechter laufen können. Auf meiner ersten großen Reise fand ich mich gleich nach meiner Ankunft in einer Grenzsituation wieder. Nichtsahnend war ich in eine üble Falle getappt…

Ich war ein Greenhorn; ich hatte mich das erste Mal allein mit dem Rucksack in die Welt gewagt. Meine Reise hatte mich über Italien und Griechenland nach Istanbul geführt. Die Idee, auf dem Landweg weiterzureisen, hatte ich wegen der iranischen Revolution aufgegeben. Also war ich nach Delhi geflogen.

Istanbul ist eine mondäne Metropole – auf Delhi konnte sie mich nicht vorbereiten. Nicht mal im Ansatz. Diese Erkenntnis überfiel mich noch im Flughafengebäude. Zahllose Blicke lasteten schwer auf mir und schienen mich zu durchbohren. Ich fühlte mich nackt. Mich überfielen schlimme Vorahnungen, die sich schon in der Nacht von Dubai meiner bemächtigt hatten. Langsam keimte in mir die Gewissheit, wie wenig meine ursprünglichen Vorstellungen mit der Realität zu tun hatten.

Die Anspannung, die ich empfand, als ich das Flughafengebäude verließ, war grenzenlos. Innerhalb weniger Minuten hatte die feuchte Hitze meine Kleidung durchtränkt. Ich fühlte mich, als hätte man mir mit dem Vorschlaghammer auf den Kopf geschlagen. Als mich die erste Welle des indischen Alltags überrollte, war ich fassungslos. Ich sah nur Chaos. Was zur Hölle hatte ich mir nur dabei gedacht, allein dorthin zu reisen? Ratlos stand ich da, fühlte mich unendlich allein und wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich setzte mich auf den Bordstein, rauchte zwei Zigaretten und versuchte, mich zu sammeln. Angespannt betrachtete ich die hektische Szenerie um mich herum. Ich konnte die Gesten der Menschen kaum deuten. Das Leben um mich herum pulsierte, doch mir war diese Welt völlig fremd. Panik stieg in mir hoch.

Diesen Schock haben mir auch viele andere Indienreisende beschrieben. Ihr Glück war, dass sie sich bald in einer der friedlichen Oasen Indiens wiederfanden, die man als Neuankömmling braucht. Man „flüchtete“ an Orte wie Dharamsala, Manali oder Pushkar. Dort findet sich Zeit, den ersten Kulturschock zu verdauen. Delhi-Liebhaber sind eine echte Rarität. In den Oasen trifft man auf andere Reisende, mit denen man sich austauschen kann. Das befreit ungemein. Wenn ich gewusst hätte, was auf mich warten würde, wäre ich schreiend davongelaufen.

Während ich einen offensichtlich indienerfahrenen Reisenden dabei beobachtete, wie er zur nächsten Rikscha rannte und davonbrauste,versuchte ich zögerlich, ein paar Informationen zu erhalten. Die Preise, die mir die windigen Gestalten, die vor dem Flughafen rumlungerten, für den Transport in die Stadt nannten, waren völlig utopisch. Ich dachte an die Berichte von Betrügern, die ich gelesen hatte. Ich holte tief Luft und entschied mich für ein Prepaid Taxi. Erst mal musste ich irgendwo ankommen. Als ich das Ticket in Händen hielt, winkten mir Fahrer aus einer ganzen Kolonne von Fahrzeugen zu. Unbeholfen bestieg ich das erstbeste.

Unsere Fahrt in die Stadt führte über eine stark befahrene Straße. Der unglaubliche Smog verringerte das Sichtfeld auf höchstens hundert Meter. Der Fahrstil der Straßenteilnehmer war purer Wahnsinn. Hatte ich gedacht, dass die Kreter risikobereite Fahrer sind, erschienen sie mir nun als die Ausgeburt der Vorsicht. Daran hatte ich mich jedoch schnell gewöhnt, kurzzeitig zauberte sich mir sogar ein Grinsen ins Gesicht. Irgendwie war das nach meinem Geschmack. Das mulmige Gefühl blieb. Mein Herz hämmerte wild in meiner Brust. Der Fahrer hielt am Seitenstreifen und bat mich, in das Gefährt seines Bruders umzusteigen. Ich war verwundert. Ich ahnte nicht, dass man mich als potentielles Opfer auserkoren hatte.

So famos die Idee war, auf einen Reiseführer zu verzichten – in diesem Moment hätte er mich vielleicht warnen können. Die Masche war ein Dauerbrenner. Meine einzige Informationsquelle war ein veraltetes ADAC-Magazin. Das enthielt eine einzige Empfehlung in der Budget-Klasse. Dort wollte ich mein Glück versuchen. Der neue Fahrer hielt vor dem Tourist Information Center, um sich nach der Adresse zu erkundigen. Mir schwante nichts Böses.

Farokh war ein junger, drahtiger Bursche mit einem gewinnenden Lächeln. Auf Anhieb machte er auf mich einen sympathischen, zugewandten und seriösen Eindruck. Das Hotel kannte er nicht. Er bot mir an, dennoch für einen Moment zu verschnaufen. Er reichte mir einen Tee und offerierte mir eine Zigarette. Dankbar nahm ich an. Ich war übermüdet, erschöpft und verunsichert und erleichtert, das erste richtig freundliche Gesicht zu sehen. Mir gefiel sein feiner Sinn für Ironie. Farokh erklärte mir, dass heute ein Fest in Delhi gefeiert wurde und dass es unmöglich sei, ein billiges Hotel in Delhi zu finden. Ich glaubte ihm nicht recht. Er bot mir an, von seinem Büro aus zu telefonieren. Ich wählte die Nummer des Hotels. Man sagte mir, alle Zimmer seien ausgebucht.

Dezent eröffnete Farokh den Small Talk. Fast beiläufig erkundigte er sich nach meinen Reiseplänen. Ich schwankte noch, ob ich mich erst Richtung Rajasthan oder in den Himalaya aufmachen sollte. Er sagte das einzig Richtige: Wollte ich tatsächlich noch in den hohen Norden, sei jetzt der richtige Zeitpunkt, bevor es eisig kalt wurde. Rajasthan würde mir nicht davonlaufen. Dann würde ich eben gleich weiterreisen.

Ich könne fliegen, meinte Farokh. Mein Budget sprach für den Bus. Er gab mir die Nummer eines Busunternehmens. Dort erfuhr ich, dass ich frühestens in zwei Tagen fahren könne.

Es fällt mir heute schwer, mir vorzustellen, welche Dynamik unser Gespräch entwickelt haben muss; ich begann, ihm zu vertrauen. Es war wohl eine Mischung: zum einen hatte er große Erfahrungen mit solchen Situationen und er konnte sich gut in mich hineinversetzen. Er fand immer den richtigen Ton. Er biederte sich nicht an, er schien auf nichts zu drängen, er besaß Geduld. Er umkreiste mich wie ein Raubtier. Ich hingegen wollte nur raus aus der Stadt. Zumindest irgendwohin, wo es ruhig war und ich schlafen konnte. Mich hatte das unangenehme Gefühl beschlichen, dass meine Entscheidung, nach Indien zu reisen, nur der Plan eines Wahnsinnigen gewesen sein konnte.

Nun erzählte er mir von seiner Familie, die im hohen Norden auf einem wundervollen See in einem Hausboot lebte. Mich reizte der Gedanke, dass es sich um einen Geheimtipp zu handeln schien. Er machte keinen Hehl daraus, dass der Aufenthalt dort für indische Verhältnisse recht teuer war. Es waren diese Momente von Ehrlichkeit, die mich überzeugten. Dies sei ein guter Ort, um sich langsam mit der indischen Kultur vertraut zu machen. Ein weiterer Bonuspunkt schien die Tatsache zu sein, dass ich von dort aus direkt nach Ladakh weiterreisen konnte – dorthin wollte ich auf jeden Fall. Es war keine Kurzschlussentscheidung. Zunächst machte er mir ein unverbindliches Angebot. Das war weit jenseits meines Budgets, und ich hatte auch keineswegs vor, dorthin zu reisen. Noch war es ein vager Gedanke. Doch er begann sich in mir festzusetzten. Warum eigentlich nicht?

Drei Japaner tauchten im Büro auf. Sie würden am nächsten Tag zum Hausboot reisen. Ganz so hirnrissig schien die Idee nicht zu sein. Als ich darüber nachdachte, was mir der Flug und der Aufenthalt wert sein mochten, hatte er mich am Wickel. Nach zähen Verhandlungen erzielten wir eine Übereinkunft.

Eigentlich hatte ich keine Ahnung, wohin ich wirklich reisen würde. Ich ließ mir zwar den See auf einer Landkarte zeigen, aber aus irgendeinem Grund begriff ich gar nichts. Der Name Kaschmir fiel nicht einmal – es gab keine Assoziationsketten, die in Gang gesetzt wurden. Ich ließ mich völlig überrumpeln.

Erst als ich für die Reise bezahlte, beschlich mich erstmals ein ungutes Gefühl. Immer wieder fummelte Farokh an dem Kreditkartenlesegerät herum und wiederholte den Vorgang. Glücklicherweise handelte es sich um eine aufladbare Prepaidvariante, so dass dies ohne Folgen blieb. In mir schrie es auf. Irgendetwas lief gehörig schief. Dennoch protestierte ich nicht. Ich fühlte mich erstarrt und ausgeliefert. Die Falle war zugeschnappt. Langsam lüftete sich der Schleier der Erkenntnis.

Kaum war der Deal über die Bühne, lud er mich auf einen Joint ein. Schon fühlte ich mich wieder ein wenig verwegen. Das war doch alles verrückt, oder nicht? Was für ein Start meines Indienabenteuers. Das passte irgendwie zu mir.

Als Buchungsbeleg erhielt ich schließlich eine formlose Quittung ohne Geldbetrag. Nicht mal ein Flugticket. Das bekäme ich abends. Teil der Vereinbarung war, dass ich bei Farokh zu Hause übernachten würde, um die teure Hotelübernachtung zu umgehen. Doch damit gab ich mich nicht zufrieden. Ich drängte auf richtige Unterlagen. Doch die Stimmungslage drehte sich nun radikal. Eine Reihe richtig ungemütlicher Personen tauchte wie aus dem Nichts in dem Reisebüro auf. Einer fauchte mich grimmig an: »You have to go now!« Ich spürte meine Ohnmacht. Sie hatten mich abgezockt. Ich war kurz davor durchzudrehen.

Farokh versuchte mich zu beruhigen. Aufgrund unserer neugeschlossenen Freundschaft spendiere er mir und den drei Japanern eine kostenlose Sightseeing-Tour durch Delhi. Das sei alles. Am liebsten hätte ich die ganze Reisevereinbarung rückgängig gemacht. Das wäre wohl auch das Beste gewesen; sogar dann, wenn ich alles Geld hätte abschreiben müssen.

Die Sightseeing-Tour durch Delhi war ein paranoider Grenzgang. Erstens wollte ich noch immer nur eines: schlafen. Zweitens hatte ich das Gefühl, dass der Fahrer bei erster Gelegenheit mit unserem Gepäck abhauen würde und ich bereits meinen ganzen Indientrip in den Sand gesetzt hatte. Und drittens hatte ich seit zwei Monaten nicht mehr gekifft; in der Kombination wähnte ich mich inmitten einer Katastrophe.

Besonders am India Gate, dem großen Triumphbogen der Engländer, wäre ich am liebsten im Boden versunken. Ich wurde von allen Seiten bedrängt. Hundert junge Männer wollten ein Bild mit oder von mir machen. Die einen taten das ganz verstohlen, die anderen aggressiv. Da stand ich nun, umringt von gaffenden Fremden, und glaubte alles verloren. Das hatte ich mir alles anders vorgestellt!

Der Fahrer lieferte uns am Ende jedoch wie vereinbart bei meinem Freund Farokh ab. Vielleicht hatte ich mich in die ganze Sache nur reingesteigert. Jetzt war ich gespannt, ob wir tatsächlich am nächsten Tag nach Srinagar fliegen würden. Während Farokh zunächst versicherte, alles würde glatt gehen, verlegte er sich auf ein »Inschallah!«

Da der nepalesische House Boy noch ein paar Besorgungen machen musste, ergab sich die Gelegenheit, etwas vom Alltag in den Straßen zu sehen, indem ich ihn begleitete. Wir fuhren mit einer Fahrradrikscha. Tatsächlich fand in den engen Straßen Süddelhis ein großes Fest statt. An den Kreuzungen waren riesige Pappmachéfiguren aufgebaut, die das Böse repräsentierten. Diese Figuren wurden mit infernalen Schwarzpulverbausätzen in die Luft gejagt. Immer wieder kam es zu unkontrollierten Explosionen. Das flößte selbst dem Rikschafahrer Respekt ein.

Ich war ein wenig verstört, aber im selben Maße fasziniert. Das ging ja gut los.

Zurück in der Wohnung durchforstete ich den ADAC-Reiseführer auf der Suche nach Informationen. Alles, was ich fand, war ein Bild des Dal-Lakes in Srinagar, auf dem ich bald wohnen würde. Bildunterschrift: »Srinagar gilt heute als verbotene Stadt« – nie hat mich eine Unterzeile mehr beunruhigt.

Am nächsten Morgen flogen wir tatsächlich nach Kaschmir. Vom Flugzeug aus hatten wir eine überwältigende Sicht auf eine der Himalaya-Ketten. Ich unterhielt mich mit meiner Nachbarin und notierte begeistert die zahlreichen Tipps von Sehenswürdigkeiten, die ich unbedingt sehen musste. Wenn ich geahnt hätte.

Gefangener des Hausboots

Am Flughafen wurden wir vom Patriarchen der Familie abgeholt. Er begrüßte uns überschwänglich; ein gesetzter, sympathischer, fast sanft wirkender älterer Herr. Er strahlte natürliche Würde aus. Die Furchen auf seiner Stirn erzählten von einem bewegten Leben. Wir fuhren zum Dal-See. Hunderte Soldaten und Polizisten säumten die Strecke, wir mussten mehrere Checkpoints passieren. Die Kaschmirfrage war offensichtlich weiter höchst aktuell.

Am See angekommen, bestiegen wir eine shikara – eines der kleinen Boote, die an Gondeln erinnern. Mit ihnen kann man Rundfahrten auf dem See machen oder die zahlreichen Hausboote erreichen, die fest in der Mitte des Sees verankert sind.

Nach Ankunft auf dem Hausboot gab sich auch der Rest der Familie überaus gastfreundlich. Neben dem Patriarchen und seiner Frau lebte ihr ältester Sohn Rafiq auf dem Boot. Er hatte das Geschäft der Reiseagentur fast vollständig übernommen.

Außerdem lebte eine Schwester des Patriarchen dort, die seit einem schweren Trauma infolge des Todes der Eltern beim schweren Erdbeben 2005 nur noch Unverständliches vor sich hin brabbelte und sich nur noch kriechend vorwärts bewegte. Schließlich gab es noch einen Bediensteten, der aus Tibet stammte.

Die Hausboote waren eine Idee der Briten. Zur Zeit ihrer Kolonialherrschaft war ihnen der Erwerb von Landbesitz durch den Maharadscha Kaschmirs verboten worden. Das akzeptierten sie, weil sie sich durch die Stützung der lokalen Herrscher die Zustimmung der Bevölkerung sicherten. Gleichzeitig unterliefen sie diese Regelung mit den festverankerten Hausbooten. Später wurden auf Schwemmland zwischen den Booten Gärten angelegt. Heute ernähren sie tausende Menschen.

Der erste Abend mit den drei Japanern war nett, auch wenn die Gespräche aufgrund ihres schlechten Englisch rudimentär blieben. Ich entspannte mich wieder ein wenig. Wir befanden uns in einer paradiesischen Umgebung: Das Hausboot protzte mit Holzschnitzereien und die Holzmöblierungen im Inneren waren exquisit.

Anfangs durfte ich in einem dieser wunderbaren Räume übernachten. Man konnte sich unschwer vorstellen, wie luxuriös die Engländer hier gelebt hatten. Noch heute ist der See bei indischen Hochzeitsgesellschaften extrem beliebt. Hier spielen viele romantische Szenen der Bollywood-Filme.

Der Blick vom Hausboot reichte über den See auf die ersten Vorgebirge des Himalaya und einen Teil der Stadt, die einst wegen ihrer Wasserstraßen als „Venedig des Nordens“ bekannt war. Man konnte die Paradiesgärten erahnen, die von den Moguln angelegt worden waren. Kaschmir war damals in voller Blüte.

Morgens um vier Uhr erwachte ich das erste Mal vom Gesang der Muezzins, der von vier Minaretten über den See schallte. Für die Familie war das der Weckruf. Es war Ramadan, sie aßen, bevor die Sonne aufging. Nach Sonnenuntergang aß ich gemeinsam mit der Familie. Meist bestanden die Mahlzeiten aus Reis und in Milch gekochtem und scharf gewürztem Hammel- oder Ziegenfleisch.

Es dauerte nicht lange, bis die Stimmung erneut kippte. Ich wollte mit den Japanern über den Preis für ihres geplantes Trekkings sprechen. Der Patriarch hatte einen Fetzen unserer Unterhaltung aufgeschnappt, winkte mich harsch zu sich und stellte mich zur Rede. Als wir außer Hörweite waren, ließ er seine Maske fallen. Etwas Verschlagenes trat in seine Augen. Aggressiv blaffte er mich an; ob mir klar sei, welch guten Preis sie mir machen würden. „Don›t destroy our business!“ brüllte er mir ins Gesicht. Ich blickte in eine hasserfüllte Fratze voller Raffgier und Verachtung. In diesem Moment las ich nichts Menschliches in seinen Zügen. Ich war geschockt von dieser heftigen Explosion. Ich hatte mich mit den Falschen eingelassen. Die Schlinge hatte sich um meinen Hals festgezogen. Die Bedrohung lag wie eine schwarze Wolke im Raum. Es sollte nicht die letzte Konfrontation bleiben.

Rafiq stand seinem Vater in Nichts nach. Ich hatte sogar den Eindruck, dass er noch mehr Falschheit in sich trug und eiskalt war. In seinem ganzen Wesen erschien er bedrohlich. Niemand, mit dem man sich anlegen sollte. Sein Lieblingssatz war: I’m talking to you honestly! Gerne versicherte er mir, ich hätte nun ein zweites Zuhause gefunden, in dem ich immer als Bruder willkommen sei – ein paar Mal musste ich an mich halten, um ihm für diese Verlogenheit nicht ins Gesicht zu spucken!

Der working boy aus Tibet war alles andere als glücklich. Man behandelte ihn wie Dreck. Die Frau des Patriarchen war die einzige Ausnahme. Sie war fürsorglich und herzlich zu allen. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass sie nicht einverstanden war mit den Methoden ihres Mannes und ihres Sohnes.

Nachdem die Japaner in aller Herrgottsfrühe und ohne mein Wissen zum Trekking aufgebrochen waren, befand ich mich wie in einem goldenen Käfig. Mir war schleierhaft, wie ich mich aus dieser Situation herauswinden konnte. Die Atmosphäre auf dem Boot war vergiftet. Es war unmöglich, etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Allein sei es zu gefährlich in der Stadt. Ich kam auch gar nicht erst vom Boot weg. Für Ausflüge jeder Art war ich auf den Goodwill meiner »Gastfamilie« angewiesen. Wenn man sich auf einem dieser falschen Hausboote befindet, ist es unmöglich, eine shikara zu ergattern, die einen zurück an den Boulevard bringt.

Der Traum vom Himalaya war plötzlich weit entfernt, dabei waren die Berge fast zum Greifen nahe. Aber ich konnte sie aus eigener Kraft nicht erreichen.

Ich fühlte mich unglaublich einsam und ausgeliefert. Ich besaß kein Handy und bat um einen Anruf. Ich musste eine vertraute Stimme hören. Man gestattete mir den Anruf, alleine ließ man mich nicht: »Ich bin in Kaschmir«, konnte ich meiner Mutter mitteilen, bevor die Verbindung abbrach. Das dürfte sie kaum beruhigt haben…

Die Machenschaften auf dem Boot wurden immer eindeutiger; es war kein Zufall, dass mein Gespräch mit den Japanern belauscht worden war. Das gehörte alles zur Einschüchterungstaktik. Man wollte um jeden Preis vermeiden, dass sich Touristen gegenseitig in ihrem Misstrauen und Unwohlsein untereinander bestärkten.

Das wurde nie direkt ausgesprochen, stattdessen wurde immer auf Respekt verwiesen. Bei dem französischen Pärchen, mit dem ich gerne gemeinsam in die Berge aufgebrochen wäre, schob man vor, es sei respektlos, sie auf ihrem honey moon trip zu stören. Dabei wären wir gerne zusammen aufgebrochen. Den beiden war anzusehen, dass auch sie sich in ihrer Haut nicht wohl fühlten. Doch immerhin hatten sie einander.

Häufig tauchte noch ein weiterer Bruder auf. Die einzigen anderen Besucher von außen waren ein geschäftstüchtiger Antiquitätenhandler, und eines der Boote, das mit Aufbauten in einen schwimmenden Shop umgewandelt worden war.

Mag sein, dass es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, von dort wegzukommen, aber ich war völlig verunsichert. Die Männer waren unberechenbar und gefährlich.

Entweder ich stellte mich halbwegs gut mit ihnen und sah zu, dass ich vernünftig und unbeschadet aus dieser Nummer wieder rauskam, oder ich stellte mich gegen sie, was den Verlust meiner Sachen bedeutet hätte oder Schlimmeres.

Immer häufiger fragten sie mich, ob ich nicht auf eine Trekkingtour gehen wolle. Das war natürlich meine Absicht, doch ich war davon ausgegangen, dass ich diese Tour auf eigene Faust angehen konnte. So hatte Farokh das in Aussicht gestellt.

Was hätte ich machen sollen? Die acht bezahlten Nächte auf dem Boot verbringen und sehnsuchtsvoll den Himalaya aus der Ferne betrachten sollen? Mir jeden Tag geheuchelte Freundlichkeit anhören? Langsam dem Wahnsinn verfallen?

So schluckte ich meinen Ärger über ihr verlogenes Gerede herunter, sie würden mir aus Sympathie einen guten Preis machen, und willigte schließlich nach längerer Verhandlung in einen überteuerten Viertagestrip in die Berge ein.

lost in paradise

Auf der Fahrt in den Nordosten wurde die extreme Militärpräsenz in Kaschmir noch deutlicher. Ein Militärgelände reihte sich ans andere – von Polizeiausbildungslagern, riesigen Armeestützpunkten bis hin zu den »Storm Troopers«. Ein bedrückender Anblick; Kaschmir war noch immer ein Pulverfass – eine der Achillesfersen der gesamten Region. Unterwegs wurde der Jeep mit Steinen beworfen.

Wir fuhren durch eine zersiedelte Bergregion. Nach zweistündiger Fahrt erreichten wir ein kleineres Bergdorf in einem malerischen Tal. Wir parkten vor einem archaischen Hindutempel. Hier endete die Straße. Nur ein Trampelpfad führte zu den letzten Häusern und Hütten des Tals. Sie waren noch nicht an das Stromnetz angeschlossen. Unser Ziel war eine einfache Hütte. Mein Fahrer verabschiedete sich und übergab mich in die Obhut eines Kochs, der in den nächsten Tagen mein ständiger Begleiter sein würde. Noch wusste ich das nicht und fragte mich, was wohl als nächstes auf mich warten würde. Der Koch bereitete ein Reisgericht und Tee zu. Er sagte mir, dass wir am nächsten Tag ein Camp stromaufwärts beziehen würden, und stellte mir einen jungen einheimischen Führer vor, mit dem ich mir einen ersten Überblick über das Tal verschaffen könnte. Er musste sich noch um die indischen Touristen kümmern, die bald wieder nach Hause reisen würden.

Die Blätter der Bäume leuchteten in den prächtigen Farben des Spätherbstes. Das Tal war ein richtiges Paradies. Es fiel mir schwer, das angesichts der Umstände richtig zu würdigen.

Wir waren erst einige Hundert Meter unterwegs, als mich mein Begleiter auf die Sinnhaftigkeit einer Kifferpause hinwies. Eigentlich stand mir noch nicht der Sinn danach, aber ich wurde schwach. Minuten später war ich völlig verblasen.

Als wir zurück zu der Hütte gelangten, erkannte ich es nicht wieder. Ich dachte an eine Falle. Doch ich war einer Sinnestäuschung aufgesessen. So paranoid war ich in diesen Tagen. Ich befand mich in einem Zustand ständiger Anspannung und Sorge, kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Die innere Stimme, die für die nahenden Katastrophen zuständig ist, wiederholte in einem fort: „Es ist aus, es ist aus…“

Ich war überzeugt, dass man mich aller Habe berauben würde. Nichts würde mir bleiben außer der Kleidung, die ich am Leib trug. Falls ich überhaupt wieder hier wegkam. Immer wieder überkam mich das Gefühl, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Vielleicht würde mir jemand im Schlaf die Kehle durchschneiden.

Viele dieser Gedanken waren irrational, schließlich konnte man mich noch weiter auspressen. Andererseits: Niemand wusste, wo ich war. Woher sollte ich wissen, wo die Grenze lag? Hatte Rafiq überhaupt Gewissensbisse? Wie weit würde er gehen? Er spielte doch mit solchen Horrorszenarien. Was sie anrichteten, war ihm scheißegal.

Ich konnte mein Denken nicht abschalten. Wenn sie mich ausrauben wollten, würden sie es ohnehin tun; ich konnte nichts dagegen machen. Aber zu echtem Fatalismus fehlte mir die Kaltblütigkeit.

Ich hatte seit meiner Kindheit kein Heimweh mehr verspürt. Doch jetzt vermisste ich Familie und Freunde. Wie sehr wünschte ich mir einen von ihnen an meine Seite!

Mein Vertrauen in meine Begleiter wuchs ein wenig, nachdem wir in dem eigentlichen »Camp« angekommen waren. Es bestand aus einem einfachen Zelt, in dem ich übernachtete, und dem Zelt des Kochs, in dem ich mich abends aufhielt. Es war etwas robuster; am Abend hielt es noch für einige Zeit die Wärme, die beim Kochen über dem Gaskocher entstanden war. Noch besser half der Tee.

Der Koch fragte mich immer wieder, wie viel ich für den Ausflug in die Berge zahlte. Das wollte ich ihm nicht verraten. Ich schämte mich für den überteuerten Preis; es war offensichtlich, dass er davon nicht profitierte. Er war ein einfacher Mann und sagte, er lebe »on zero« – er könne sich und seine Familie mit seiner Arbeit Hände gerade so über Wasser halten.

Nachts war es unfassbar kalt. Selbst mit drei Decken und meiner kompletten Kleidergarnitur fror ich erbärmlich. Doch die Umgebung war beeindruckend. Die beiden Zelte lagen direkt neben dem Sindh, der sich nach der Schneeschmelze in einen reißenden Strom verwandeln würde. Schon jetzt war die Strömung gewaltig. Das Tosen übertönte alle anderen Geräusche. Der Himmel war voller Sterne.

Trotz der immensen Anspannung schlief ich selten so gut. Auf den Bildern sah ich erstaunlich entspannt aus. Wenn es darauf ankam, war ich ein guter Schauspieler. Vielleicht hat mich das vor Schlimmerem bewahrt.

Ich erlebte auch gute Momente; immer wieder gelang es mir, für kurze Zeit auszublenden, in welch fatale Situation ich mich hineinmanövriert hatte.

Dann stieg ich den Hang hinauf und genoss den weitläufigen Blick über das Tal.

Ich war hin und her gerissen zwischen Euphorie über diesen idealen und natürlichen Ort und Hysterie: die Einsamkeit quälte mich und ich fühlte mein Leben bedroht. Ich fühlte mich wie in einem verwunschenen Garten; ich war an diesem paradiesischen Ort verloren, wie ich ihn mir schöner kaum träumen konnte.

Einzig die regelmäßigen Feuer und der Holzschlag in den Hanglagen deuteten an, dass auch hier die Zeit nicht stehenblieb.

Die Bergbewohner waren herzlich und gastfreundlich. Sie führten offensichtlich ein entbehrungsreiches, aber erfüllendes Leben. Über Srinagar sagten sie, dass von dort noch nie etwas Gutes gekommen sei.

Talaufwärts von unserem Lagerplatz gab es keine weiteren Häuser. Dort siedelten Nomaden in Strohhütten, die mit ihren Tieren auf uralten Wegen zwischen Sommer- und Winterlagern hin und herziehen. Jetzt trieben sie die Tiere zurück in die Täler. Ihre Gesichter hatten mehr Ähnlichkeit mit denen der Afghanen als der Kashmiri.

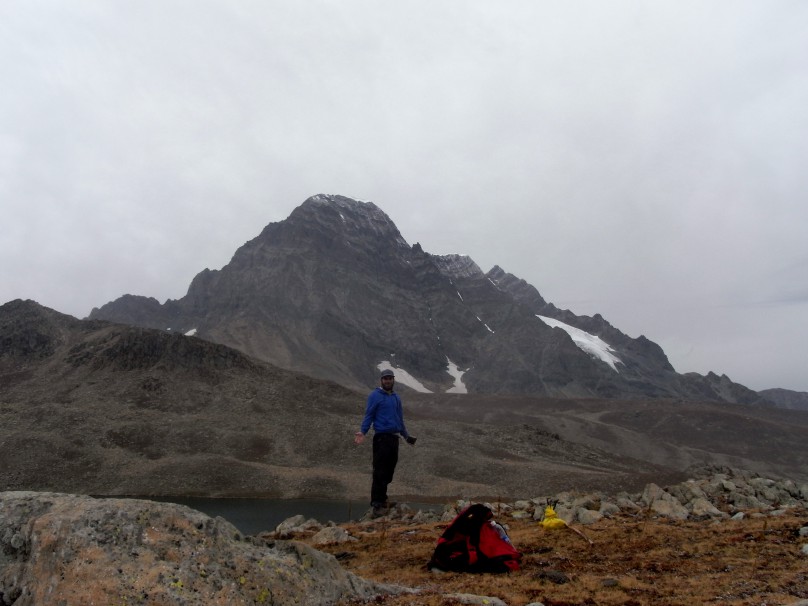

Der Höhepunkt meines Aufenthalts war der Trek zum Gangabal-See. Ein extrem steiler Pfad führte vom Tal aus unerbittlich nach oben. Im schneidenden Wind war es bitterkalt. Die Luft wurde immer dünner. Während des schnellen Aufstiegs schlug mir das Herz bis zum Halse. Nach zwei Stunden fühlte ich mich völlig am Ende. Doch es ging noch drei Stunden weiter bergauf. Für mich als ungeübten Wanderer ohne nennenswerte Kondition war es eine schier unmenschliche Anstrengung. Irgendwann schlich ich nur noch hinter dem Guide hinterher.

Bei guter Sicht hätten wir weit ins Gebirge schauen können, doch die Aussicht war durch tiefliegende Nebelschichten getrübt. Gleichzeitig verlieh diese Unschärfe der Umgebung etwas Geheimnisvolles.

Endlich erreichten wir den See. 1400 Meter waren wir aufgestiegen. Hinter dem eisigen Gewässer ragte der majestätische Haramukh (5142 Meter) auf.

Unterhalb war ein weiterer Gebirgssee sichtbar. Wir waren von einer gewaltigen Bergkulisse eingerahmt. Wir legten eine kurze Rast ein und nahmen ein kleines Mahl zu uns: gekochtes Gemüse und Kartoffeln, Eier, Toast und Marmelade.

Wir verweilten nur 10 Minuten. Ich wäre gerne viel länger geblieben, um den Ausblick und die kalte, frische Luft zu genießen. Die Stille war abgesehen vom Wind vollkommen. Der rauschende Fluss war in dieser Höhe nicht mehr zu hören. Mein Körper schrie nach mehr Erholung. Doch es hatte begonnen zu schneien und mein Führer mahnte zur Eile. Es half nichts. Auf dem endlosen Weg zurück ins Tal hatte ich Mühe, überhaupt noch einen Fuß vor den anderen zu setzen. Am liebsten hätte ich mich auf den Boden geworfen und wäre nie wieder aufgestanden. Ich musste meine letzte Willenskraft aufbringen. Nach zehn Stunden waren wir zurück im Tal. Trotz allem hatte mir das kleine Abenteuer gut getan. Ich wäre gerne noch länger an diesem geheimnisvollen Ort verweilt und wäre tiefer in die kaum berührte Natur vorgedrungen. Aber es kam nicht in Frage, den Haien auf dem Hausboot noch mehr Geld in den Rachen zu werfen. Am letzten Morgen bereitete mir der Koch zwei frischgefangene Forellen zu. Danach fuhren wir gemeinsam zurück zum Hausboot. Nach der Abgeschiedenheit und der frischen Luft war es verstörend, durch lärmende und stinkende Straßen zu fahren. Und es gab erfreulichere Aussichten, als wieder zu den Psychopathen auf dem Hausboot zurückzukehren.

Rafiq und sein Vater wollten mich überreden, noch länger auf ihrem Boot zu bleiben und ihre Gastfreundschaft zu genießen. Doch diesmal hatte ich mich gewappnet. Wortreich erklärte ich ihnen, wie gerne ich bleiben würde, aber dass dies aufgrund meiner Finanzen unmöglich sei. Mir war nur noch daran gelegen, mich anständig aus dieser Sache rauszuziehen, ohne meinGesicht zu verlieren. Ich habe sie in dem Glauben gelassen, dass ich einesTages wiederkommen würde. Ich hasse Lügen, aber hier erschienen sie mir mehr als angebracht.

Am Ende machte ich drei Kreuze, als ich im Jeep Richtung Jammu saß. Natürlich war es keine gute Idee, keine 50 Kilometer von Abbottabad entfernt eine politische Diskussion mit einem bärtigen Fundamentalisten anzufangen, aber das ist eine andere Geschichte.

Antworten

[…] Warum nur 3 Sterne? Wegen dem Konflikt lag der ausländische Tourismus Jahrzehnte brach. Das heißt jeder will mit Dir sprechen und Geschäfte machen. Bei Hausbooten gilt immer noch Vorsicht. […]

[…] Warum nur 3 Sterne? Wegen dem Konflikt lag der ausländische Tourismus Jahrzehnte brach. Das heißt jeder will mit Dir sprechen und Geschäfte machen. Bei Hausbooten gilt immer noch Vorsicht. […]

Oh mann…wir fühlen mit…haben in delhi genau das selbe erlebt aber haben gottseidank nichts gebucht und konnten nach einigen stunden und einigen reusebüros von den »schleppern« fliehen … Horror! Deine story hat uns grad wieder an den beginn unserer indienreise erinnert! Toller bericht! Liebe grüsse valerie und tobi von http://www.globetourists.ch

Vielen Dank, Valerie und Tobi! Da bin ich ja froh, dass ihr noch rechtzeitig abgesprungen seid, mich haben sie einfach überfahren. Es hat mir zwar die erste Indienreise sehr lange versaut, aber ich habe im Nachhinein auch einiges lernen können. Trotzdem keine uneingeschränkte Empfehlung 😉

Liebe Grüße! Oleander

Immer wieder auf eine schauerlich Weise faszinierende Geschichte. Mich würde interessieren, warum du kein Handy hattest – ist diese Reise schon länger her?

Hallo Silina,

Vielen Dank. Meine Geschichte hat sich 2009 zugetragen. Ich habe auf meinen Reisen nie ein Handy genutzt, da ich gerne unerreichbar bin, um mich ganz auf die Fremde einzulassen. Buchungen mache ich auch nie im Voraus, sondern suche mir meinen Weg mit meiner Intuition. Vermisst habe ich einen Telephon extrem selten. Liebe Grüße! Oleander

Wunderbar geschrieben und bewundernswert, dass und wie du deine Geschichte erzählst.

Ich bin ebenfalls Menschen des selben Schlags aufgesessen, allerdings in Kambodscha. Bei mir handelte es sich um Trickdiebe, die ihr Handwerk wunderbar in der Verführung mit Worten und in dem Aufbau von Vertrauen verstanden. Obwohl meine Odyssee nur 1,5 Tage dauerte, habe ich ebenfalls alle Phasen deiner Erlebnisse durchlaufen. Im Endeffekt stand bei mir die Erkenntnis, dass ich vielleicht doch nicht so freimütig vertrauen sollte, wie ich es bisher auf meinen Reisen getan habe. Gerade wenn mensch alleine unterwegs ist und mal wieder niemand weiß wo mensch sich aufhält.

Ich habe aus meinem Erlebnis unglaublich viel gelernt, vielleicht auch weil es in einer bis dahin unvorstellbaren Intensität – und teilweise auch Bedrohung- in meine Leben getreten war.

Meine Situation bei den Menschen in Kambodscha hat mit gezeigt, dass jede Situation schnell sehr relativ für Geldbeutel und Gesundheit werden kann. Aber seien wir mal ehrlich, ganz tief drin in uns reisen wir genau für solche Momente. Seien sie auch noch so unangenehm, das Lehrpotential ist ebenso enorm.

Nochmal danke, dass du deine Geschichte so leidenschaftlich mit uns teilst!

Vielen herzlichen Dank, Christian!

Natürlich können einem solche Dinge auch anderswo passieren, mir sind im weiteren Verlauf der Reise in Rajasthan noch ein paar richtig ungemütliche Typen begegnet. An Kaschmir war speziell, dass ich tatsächlich auf dem Boot fest saß und die Situation angesichts des omnipräsenten Militärs ohnehin ziemlich undurchsichtig ist.

Ich würde nun nicht sagen, dass ich für SOLCHE Momente reise, wohl aber liebe ich Grenzerfahrungen, die eben auch Risiken beeinhalten. Lernen durfte bzw. musste ich eine Menge über mich. Die Bedrohungssituation hat mir im Ansatz etwas darüber erzählt, was Menschen in vielen Teilen der Welt ständig ausstehen müssen. Es gibt am Ende auch Gründe, warum meine »Freunde« auf dem Hausboot zu dem geworden sind, was sie heute sind.

Die Tatsache, wie schwer es mir danach fiel, neues Vertrauen aufzubauen, habe ich ihnen wohl am meisten übel genommen. Doch ich habe es wieder neu gelernt. Lieber vertraue ich einmal zu viel, als einmal zu wenig. Ich will auch, dass andere mir vertrauen.

Allerdings ist mein Gespür für solche Situationen gewachsen. Doch noch immer ziehe ich relativ spät Grenzen; ich bin viel zu neugierig, was sich hinter allem verbirgt.Ganz liebe Grüße!

Oleander

Grandioser Bericht!

Ich denke, auch ich wäre durchgedreht. Spätestens beim Koch hätte ich meine Chance gewittert und wäre blind durch die Wildnis geflohen.

Den Kachmirteppich hätte ich längst verbrannt. 😉Beste Grüße

Ole

Hallo Ole!

Danke Dir! Klar habe ich daran gedacht, abzuhauen. Aber die Vorstellung alleine und ohne Geld aus Kaschmir rauszulaufen, erschien mir wenig verlockend. Zudem ist die Paranoia eine hinterlistige Schlange. Ich habe mich immer gefragt, wer alles wusste, unter welchen Umständen ich hier war. Am Anfang dachte ich, die stecken alle unter einer Decke. Und dann wollte ich auch erhobenen Hauptes aus der Nummer rauskommen. Den Teppich finde ich nach wie vor sehr schön und ich werde ihn als Erinnerung in jedem Fall aufheben. Irgendwann will ich nochmal nach Kaschmir zurück!

Liebe Grüße! Oleander

Ach herrje, ich fürchte ich wäre vor Angst durchgedreht. Was für eine verrückte Reisebegegnung und wie packend geschrieben. Man fühlt jeden Moment richtig mit. Was mich noch interessieren würde, falls du es verraten möchtest: Was hat dich diese Erfahrung final gekostet?

Hallo Tanja! Danke für das Kompliment! Zum Durchdrehen hat nicht viel gefehlt, das konnte ich mir in der Situation aber gar nicht erlauben. Dann wären meine »Brüder« wohl erst richtig aufgedreht. Doch dieses Erlebnis hat lange nachgewirkt. Meine Reise durch Indien ist danach zu einem grenzparanoiden Wahnsinn verkommen; nur noch selten kam ich kurzzeitig zur Ruhe.

Meine »Gastgeber« durften sich über etwa 700 Euro in 8 Tagen freuen. Was mich am meisten geärgert hat war, dass ich gleichzeitig für das Hausboot und den Trip in die Berge gezahlt habe; genau das ist das Kalkül dieser feinen »Geschäftsmänner«. Obendrauf kam noch ein nicht ganz billiger Kaschmirteppich, der mich auf ewig an dieses Abenteuer erinnern wird. Lehrgeld wie man es keinem wünscht…

Liebe Grüße! Oleander

Schreibe einen Kommentar