Dein Warenkorb ist gerade leer!

In Australien kämpfen Umweltschützer gegen die mächtige Kohle-Industrie. Biologen und Aktivisten befürchten nun, dass das Great Barrier Reef durch den Bau neuer Minen gefährdet werden könnte. Eine Reise in ein bedrohtes Paradies.

Das Meer ist rauchblau an diesem Oktobermorgen. Aus den schmalen, dunkelgrauen Wolkensteifen, die wie Tapetenfetzen am Himmel kleben, regnet es ein paar stecknadelkopfgroße Tropfen, als wir in die einmotorige Cessna steigen, die uns von Hayman Island mit einem Zwischenstopp zu den Pfingstsonntagsinseln soll.

Das Wetter ist nicht gerade ideal für einen Start auf dem Ozean. Der Wind fegt mit 25 Knoten über die offene See, die Böen peitschen das Wasser aus, das sich aufbäumt und bis zu zwei Meter hohe Wellen schlägt. Während ich mir beim Einstieg in den kleinen Flieger den Kopf an der niedrigen Decke stoße und bete, dass die Cessna gleich möglichst sanft abheben wird, erzählt uns der Pilot – „by the way“ – dass unser Flug beinahe gecancelt worden wäre wegen einer Unwetterwarnung.

Besonders gut fühlt sich das Nach-Vorne-Gerissenwerden beim Start nicht an. Es ist eher so, als zöge ein unsichtbares Seil unseren kleinen Flieger mit einem Ruck im 60-Grad-Winkel nach oben. Ein paar Minuten später, während wir über dem Pazifik schweben, habe ich das mulmige Gefühl vergessen. Es ist mir plötzlich völlig gleichgültig, was gestern war, morgen sein wird, in der nächsten Woche passiert – oder in zehn Jahren. Mein Kopf ist leer, mein Atem geht tief und ruhig, und mein Körper fühlt sich so leicht an wie eine Daune, die ein Kind vom Boden aufgesammelt, in seine Handinnenfläche gelegt und dann, ganz zärtlich, in die Luft gepustet hat.

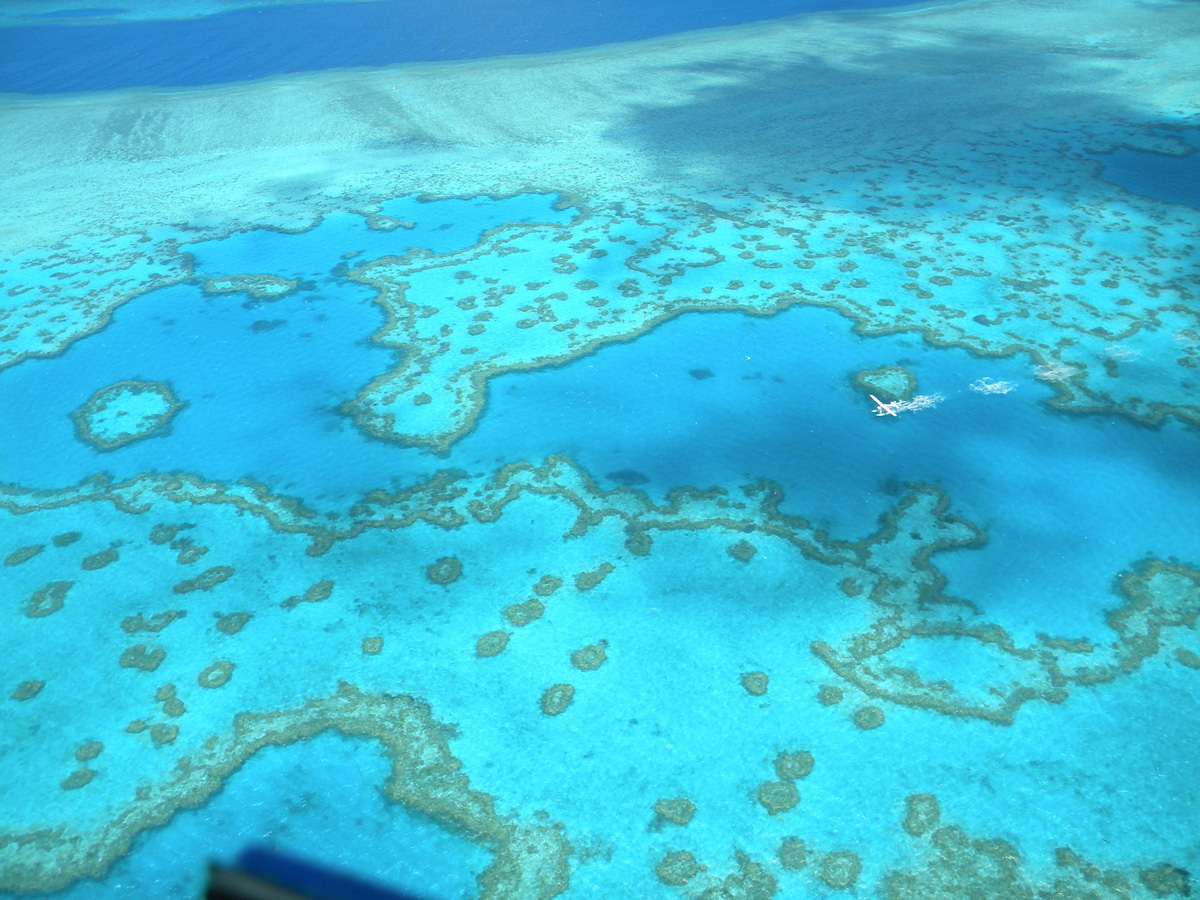

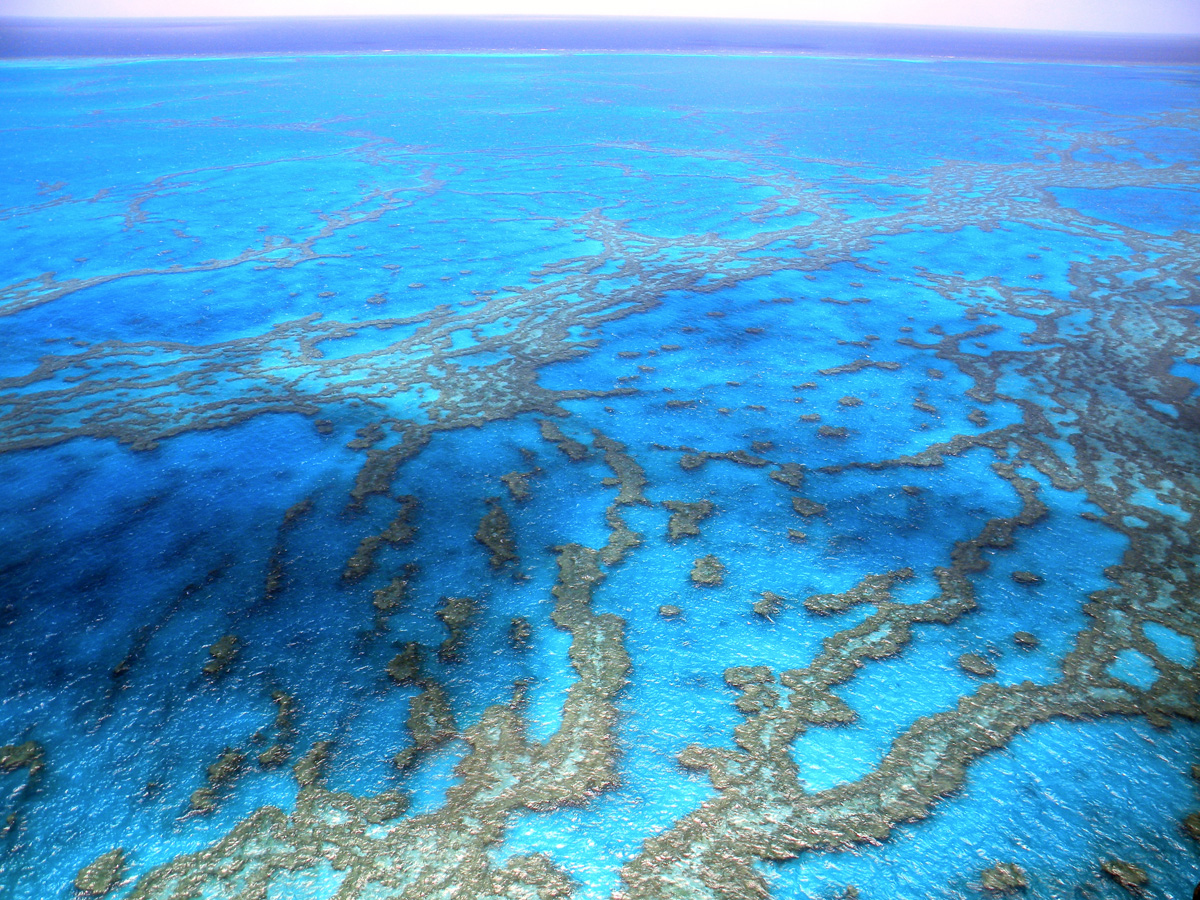

So, oder so ähnlich, muss sich Floating anfühlen, denke ich. Nur, dass ich nicht schwerelos in einem mit Salzwasser gefüllten Tank treibe, sondern über dem Great Barrier Reef kreise – und partout nicht landen will, weil ich einfach nicht genug davon bekommen kann, aus dem Fenster zu sehen.

Manche Menschen, behauptet unser Pilot Hardy, würden schon ein bisschen high werden, während sie auf die kilometerlangen Korallenwände blicken, die sich übereinander schieben, und die bei Ebbe aus dem Wasser ragen, das so knallig satttürkis glüht als hätte ein Geist heimlich elektrische Leuchten am Meeresgrund befestigt. Kein Wunder, denke ich. Blaues Licht, das haben Hirnforscher herausgefunden, regt die Serotoninausschüttung besonders stark an. Deshalb schauen wir auch so gern an wolkenlosen Tagen in den Himmel. Darum werden schwermütige Menschen mit Lichtduschen therapiert. Und deswegen saugt meine Netzhaut wohl auch diesen Mix aus Sonnenlicht und beruhigenden Blautönen so gierig auf. Weil dieser Anblick einfach glücklich macht.

In helleren Schattierungen, etwas näher an den Inseln, legt sich das Türkis wie ein Ring um die Eilande. Im Hill Inlet, einem Fjord im Whitsundays-Archipel, fließen das Azurblau des Pazifiks und das Mehlweiß der Sandbänke schlangenlinienförmig ineinander. Die Farben fransen an den Enden leicht aus, wie Wasserfarben auf Aquarellpapier.

Über das Riff zu fliegen, ist berauschend, fast magisch. 350 000 Quadratkilometer groß ist dieser einzigartige Lebensraum für Fische, Schildkröten, Korallen, Seevögel. Ganz Deutschland würde hinein passen. James Cook entdeckte das Große Barriereriff zufällig, im Jahr 1770, als er auf seiner ersten Südseereise mit seiner HMS Endeavour auf Grund lief. Schon 1981, vor über 30 Jahren, hat die UNESCO das Great Barrier Reef zum Weltnaturerbe erklärt. Damit sich die Menschen darum kümmern, es achten und erhalten. Geklappt hat das nicht besonders gut.

Nach Angaben von Greenpeace Australia hat das Riff in den letzten 50 Jahren einen großen Teil seiner Korallenbedeckung verloren. Viele Korallen erkranken am White Syndrome. Dabei löst sich das Gewebe vom Kalkgerüst und fällt einfach ab, wie verwestes Fleisch von einem Kadaver. Korallen leben in einer symbiotischen Beziehung mit Algen. Die Koralle filtert Nährstoffe aus dem Wasser, einen Teil davon liefern die Algen. Die wiederum benötigen Sonnenlicht, um Photosynthese betreiben zu können. Genau das können sie oft nicht mehr. Durch Wirbelstürme, den Schiffsverkehr und Baggerarbeiten an den Häfen werden Sedimente aufgewirbelt, die das Wasser eintrüben. Die Algen sterben, und mit ihnen verhungern die Korallen.

Das Schlimmste aber, sagen Umweltschützer, sei die unstillbare Gier der australischen Wirtschaftsbosse nach dem Geld, das die Kohleindustrie bringt. Mit Tony Abbot hat Down Under seit 2013 einen Premierminister, der nicht viel vom Umweltschutz hält. Stattdessen investiert die Regierung weiter in die Kohleindustrie, mit dem Export des schwarzen Golds nach Indien und China macht Australien satte Gewinne.

Im Galilee Basin im Bundesstaat Queensland sind laut Greenpeace Australia neun neue Kohleminen vorgesehen. Fünf davon werden größer sein als die größten heutigen Minen. Ich kann mir das schwer vorstellen und suche nach Zahlen, die es mir leichter machen, die Ausmaße zu erfassen. Auf der Homepage von Greeenpeace und im Netz finde ich sie: Vor zehn Jahren produzierte die größte australische Mine 10 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr, die größte Mine heute produziert bereits das Doppelte, also 20 Millionen Tonnen im Jahr, und die größte der neuen Galilee-Minen, die China Stone Mine, soll angeblich 60 Millionen Tonnen im Jahr produzieren. Wenn die riesige Menge Kohle aus den geplanten neun neuen Minen verfeuert würde, würden mehr als 700 Millionen Tonnen CO2 jährlich freigesetzt. Wäre das Galilee Basin ein Staat, würde es damit zum siebtgrößten Emittenten von CO2 weltweit. Eine gruselige Vorstellung.

Der Bau der Minen wird vorangetrieben von Bergbaumagnaten wie Gina Rinehart, der reichsten Frau der Welt, und von Clive Palmer, zum Teil im Verbund mit indischen Bergbaugesellschaften. Um die geförderte Kohle auch verschiffen zu können, müssten Häfen im Riffgebiet ausgebaut werden. Der Schiffsverkehr würde ansteigen. Und das, befürchten Aktivisten, würde das fragile Ökosystem weiter gefährden.

Unser Pilot Hardy sagt, man müsse optimistisch bleiben. Er meint, dass sich das Riff bisher immer gut regeneriert habe. Nach jedem Zyklon seien die Korallen wieder gewachsen. Hardy ist Mitte 40 und trägt ein blütenweißes, gestärktes Hemd mit goldenen Abzeichen auf den Schultern und dem eingestickten Logo der Fluglinie „Air Whitsundays“ auf der linken Brust. Er hat diese typisch-australische No-worries-Mentalität. Und er lebt vom Tourismus, also muss er hoffen, dass das Great Barrier Reef erhalten bleibt. Immerhin zieht das Riff die meisten Urlauber an. Und die seien immer fasziniert vom siebten Weltwunder.

Ein Mal, erzählt Hardy, habe er ein kanadisches Paar zum Whitehaven Beach geflogen, jenem Strand, dessen Sand so fein ist wie Mehl und der bei Hochzeitspaaren besonders beliebt ist, wegen der romantischen Bilder, die sich hier knipsen lassen. Die Frau aus Ontario, sagt Hardy, habe damals vor lauter Staunen kein Wort heraus gebracht, als er über dem Whitsundays-Archipel eine Extra-Kurve für sie geflogen sei. Und ihr Mann, ein Wissenschaftler, der habe die ganze Zeit reglos auf dem cognacfarbenen, leicht abgewetzten Ledersitz der Cessna gesessen und beim Anblick des Riffs plötzlich geweint wie ein Baby. Und dann – ach ja – genau, da waren auch noch diese schrulligen Japaner. Ältere Leute, 50, 55 vielleicht. Sie hätten andauernd gegluckst und gefeixt, und ihre Stimmen hätten so verzerrt geklungen, als hätten sie Lachgas eingeatmet, sagt Hardy.

Wir müssen landen. Diesmal mit dem Helikopter, in den wir nach einer Übernachtung auf einer Plattform im Ozean umgestiegen sind. Ich fühle mich wie aus dem Nest getreten und mag gar nicht aussteigen, aber Will, unser Guide, ein drahtiger, etwa 1,60 Meter großer Neuseeländer macht es mir leicht. Er begrüßt uns und erklärt uns alles über die Flora und Fauna der Whitsundays. Und über die Meeresbewohner. Die Natur hat mehr Kraft als wir Menschen, sie birgt Gefahren und ist geheimnisvoll, man muss ihr mit Respekt begegnen, sagt er.

Nur einen Tag bleiben wir auf den Pfingstsonntagsinseln. Es ist gleichzeitig mein Abschied vom Riff. Zehn Tage war ich hier unterwegs, bin von Insel zu Insel geflogen. Auf der Heimreise über Hongkong nach Frankfurt leide ich unter Entzugserscheinungen. Die Bilder von den rund 3000 einzelnen Riffen laufen in meinem Kopf in rascher Folge ab, wie ein surrealer Kitschfilm.

Die Aussicht auf das erdrückende Novembergrau, auf die Dunstglocke über den deutschen Städten und den Nieselregen ist nicht gerade verlockend. Dann lehne ich mich im Sitz des Fliegers zurück, schlafe ein und träume naiverweise davon, dass es den australischen Aktivisten irgendwie gelingen möge, den Bau einiger Minen zu stoppen.

Vielen Dank an Queensland und Cathay Pacific für die Einladung!

Antwort

Mit deinem tollen Artikel und den wunderbaren Bildern hast du mir auch gleich ein Lächeln verpasst. Wahnsinnig toller Artikel 🙂 Ich glaube nicht, dass ich wieder hätte nach Deutschland zurückkehren wollen, aber das ist ja immer so, wenn ich verreise… Danke für die tollen Infos!

Schreibe einen Kommentar